���I�X���C���s�L2014/11/16�`11/23

���I�X������������C�ƃx�g�i���ދƊE���@

������͌��i�ȏo�Ǝ�`�Ōl�̏C�s�ɏd����u���A����������A���I�X�ł͑m���ɕz�{�����o�Ƃ�����B

�X�������J���s����͂�2�T�Ԃŕ������̃��I�X���C�ł���B

�ӊO�Ɖ���

���̓��Ƀz�[�`�~���x�O�̐މ��H��ЍH�ꎋ�@�A��Ɍ��z�ނŃx�g�i���Y�̐͋͂��ŃC���h�⒆���̐����H����Ă���B����̊F����ňē����Ē����B���݂͌��z�ނ̉��H���������A�~�n�͑�R����̂ŊԂ��Ȃ���̉��H������ƌ����B

�v���Ԃ�ɑ���a��C�����̐؍퉹�����B

���I�X�̕�����I�X���@�̉����ɓ����������ϔ������A�p�Ȃ��Ă��肠���艮���ɓ���������ŌÂ̎��@���b�g�E�V�G���g�[���{���̎Q�q

�V���[�������̌��w�A��ɂ���ɂ�������A�傫�Ȑłł��Ă���B�P�C�Q�C�R�ƌ��w�̗\�肾�������������̂ƕ����R�̓L�����Z���B

5���ڂɂ̓o�X�ɏ���Ă鎞�Ԃ�8���Ԃƒ����ړ��A�r���������E�J�����̑��Ɋ��B���\�N���O�Ƀ^�C���X���b�v�����s�v�c�Ȑ��E�ł������B

�m���̑���i��̌��A���тƉَq�����������ɓ���Ă�邪���X�Ƒ�ϖZ�����A���������������B

�ŏI���̓��R������{�[�g�ɏ��^���e�C�����A��Ē������n�E�X�J�[�t�D���n�Ȃǂ����B

�����̈����ɋ����B

��H�͂����Ăōd���đ�R�����Ă��ĂƂĂ��H�ׂ���Ȃ��B�Ō�̗[�H�͖������x���ӏ܂��Ă̐H���A�I���Ƀ��I�X�̍��ԁE�u�������A�̉Ԃ����������B

�ό������ƌĂ��悤�ȂƂ���������A�c�ɂ炵�����c��A�H�ו����܂��܂��ł������B

�X�������J���C���s�L2014/10/27�`11/01

���c��`���X�������J�B���s�ւ���10���ԁA�R�����{�ɓ����A���i�M�莛�Z�E�̏o�}�����h���̃z�e���Ɍ������B

����ڃA�k���_�v�[���̕����Q�q�A

�O����

��R��ǁA����200���[�g���̒���ɉ��{���z����Ă����A���E��Y�V�M���A���b�N�B�P�Q�O�O�i�̊K�i��Ɍ������A���l���A�o��Ɏ菕�����Ă���鐭�{���F�̃w���p�[�����ė��邪�܂������K�v�Ȃ������B�r���Y���1500�N�ȏ�O�̓��A�t���X�R�悪�c���Ă���B

�^���u���[�ֈړ�

��1�A�͑傫�ȟ��Ϙł��唼���߂�

�[�H�O�ɓ��i�搶�ɂ��A�[�������F�[�_�u���͉F���T��A�ܗ֓��Ɍq�������[���u�`�ł����B

�l���ڂ܂��Â������Ŏ����̎Q�q�A�����̐l�X�̎Q�q�ɋ������B����ɎO���̔����J������̂�吨�̐l���҂��Ă���B

�}�E���g�E���u�C�j���Ɍ������r���X�������J��n�̎��@�A�c�O�Ȃ��ƂɉJ�Ŏv���悤�Ɍ��邱�Ƃ��o���Ȃ��B

�ŏI���͑�ς悢�V�C�ɂȂ�_���~�J�a�����o�c�̂�����c�t���̖K��A���킢���q���B�̊��}�A���ꂼ��ԗւ����������A�X�������J���̂ƌN����̉��t�ō����̌f�g�A���̌㈥�A������A�q���B�̗x���V�Y���R�R�i�b�W���[�X�����������ӏ܁A�����Ɗ����̈ꎞ�ł����B

���͒m��܂���ł����A�s�퍑�̓��{�����݂��̂悤�ɔ��W�o�����̂̓X�������J�̂��A�ł���Ƃ́E�E�E

�T���t�����V�X�R�u�a��c�ɂ����Đ폟���A���R�͓��{�ɑ������Ɛ��َؒu�����߂��l�J���i�\�A�E�A�����J�E�����E�C�M���X�j���������̈āB���̓��{������̈Ăɔ����������Z�C������\�W�������_�i�̉����ɏ��O����\�̐S��ł��A�������{�Ɍ��������َؒu�������悤�Ƃ��Ă����\�A�̔���������A���{�̍��ە��A�ɂȂ������B���̏������ア���������{�ƊO���W�����̂��X�������J�ł��B

�E�Y�x�L�X�^�����C���s�L 2010/10/8�`15

�����`���̓���K�˂āA�����A�W�A�����������C�Ɠ��{�l�S���҈ԗ�Q�q�̗�

����̌��C�͒����A�W�A�Ɉʒu����E�Y�x�L�X�^���ƃ^�W�L�X�^���ł���B�E�Y�x�L�X�^���ƌ�������T�̐l���w���v���H�x�ƐS�z����B�X�^�����t���ƁA�A�t�K�j�X�^���̃^���o����A�z���Ă��܂����A�w�X�^���x�͖{���A���Ƃ����ƌ����Ӗ��ŁA�������܂�m���������������A�t�K�j�X�^���̃o�[�~������Ղ̔j��ɂ͊S���������B

���c���o�Ċ���`���������A�Y������܂߂X�l���E�Y�x�L�X�^���Ɍ������A�@���͂��炪�������ɂȂꂻ���ł���B�C���^�[�l�b�g�ł݂��ʂ��т��O�Ɉ��ݕ��̃T�[�r�X���G�R�m�~�[�ł��������B�����`���Ǝv���H����14�����߂�������ɉ^��ė����A���{�����܂ꂽ�H���Ȃ̂ň��S�������H���邪���Ƃ͐Q�������Ȃ��B��X���Ԃ̔�s�Ŏ�����4���ԁA�����Ƀ^�V�P���g��`�ɂ������z�e���Ɍ������o�X���̏�̂��߂ɑ҂Ăǂ����Ȃ��A�O�̋C���͂��Ȃ�������A��������������A�����Ԏ��Ԃ��߂������ʁA���悵�^�N�V�[�Ńz�e���Ɍ������A�^�V�P���g�ł͂��Ȃ�ǂ��z�e���̂悤���A���������������������B���̒m���Ă������ŏЉ��Ȃ�E�Y�x�L�X�^���̌�����L�x�Ȗ�؉ʕ��Ɩq�{�A�ǂ�����[����ۂ�^���Ă���鍑�ł������₨���ɂ��Ă͂��Ȃ��肪����B�����̐F�͏ォ����A���Ɛ�����Ă���B�O�����̓C�X�������P�Q�̐��͂P�Q�̏B��\���A�͋�A���͖ȉԁA�͎��A�ׂ��Ԃ����͐�c���ے����Ă���B�������B���P�Q����A�B���ɂ͂��ׂČ��₪����B�E�Y�x�L�X�^����140�N�ԃ��V�A�̓������������������V�A��͊F�b����B1991�N�\�A����Ɨ����ʂ������Љ��`�̐�����E��o���Ă��Ȃ��B���َ��Ƃ̑���͂قƂ�ǂ��؍��ŁA���̍��ł͊؍��l�����Ă���悤�������ł��w�R���A���H�x�ƕ������B

���A�����̓��Y�i�ł���������k�����烈�[���b�p��k�A�t���J�܂ʼn^�����̌�ʘH���疼�t����ꂽ�V���N���[�h�B�����̓L�����o���ƌĂ�郉�N�_�𗦂����������A�������������Ēʂ������̑唼�͍����ŁA�^�V���P���g�̓E�Y�x�L�X�^���̒��ł��V�R�R�����痬����̐����I�A�V�X������A�T�}���J���h�ƕ��уV���N���[�h�̒��Ԓn�_�s�s�Ƃ��Ĕ��W�����B���ꂩ��n�܂錤�C�͕��������A���Ղ̒��p�n�_�A�����̗Z���n�_�����m�F�ł���ł��낤�Ɗ��҂����A���{���Ԃ�4������ɏA�Q�B

10��9���@�߉ގO�������ɂ߂��荇��

�����C���͒Ⴂ�������A�����͏����Ȃ肻���Ȃ̂ŊF����Ή��o�����d�x��9�����^�V���P���g�̊ό��@�^�V���P���g(Tashkent)�Ƃ͐̒��Ƃ����Ӗ��������ł��A�������������������ƌ������Ƃł͂Ȃ��B�^�V���P���g�͐l����300���l�ŃE�Y�x�L�X�^���̎�s�B�܂��A�E�Y�x�L�X�^�����j�������̌��w�A��K�̓W�����ɂ͒�����ɍ���[�߂铩��i�I�X�����j�Ȃǃ]���A�X�^�[���ɂ܂��150���N�O�̐Ί킩�猻�݂̃E�Y�x�L�X�^���̎Y�����܂ł��W������Ă����B�Ȃ��ł��e�����Y�ߍx���t�@���Y�E�e�p��Ղ���o�y�����N�V�����������i�Q�`�S���I�j�̎߉ނ�2���q�̐Α��i�ΊD��j���ő�̌����̂ł���B�����͂U�O�����ʂőT�������߉ޔ@���ƍ��E�ō�������m���A�߉ގO�������ł������B�f���炵���I�I

|

|

|

| �߉ގO�� | �ލH�� | �n�k�̔� |

�h�������p���X�z�e���̑O�Ƀi�{�C����������A�����������̕ǂɖ��ߍ��܂�Ă����v���[�g�ɂ��w���{���������݂ɎQ�����A�����ɍv�������B�x�ƋL����Ă���B����͊O�����������ؔ��ŁA����ǂɒ��J�Ȓ������{����D�ꂽ���p�i���q���o�����B�i�{�C�����̌��݂ɂ������Ȑ������邪���{�l���ւ���ďo�������ɂ͊ԈႢ���Ȃ��B

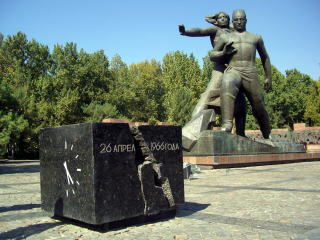

�P�X�U�U�N�ɑ傫�Ȓn�k������傫�Ȕ�Q���o���n�k�L�O�肪����e�ō���Ă����B

���{�l��n�ɍs���O�ɁA���n�K�C�h�̈ē��Œn���ލH���K�˂�A���R����ꂽ�В��̈ē��ōH��������@���ł����B�����Ƃ͕ʂɐV�����H�ꂪ�݂�悤�łP�l�����p���������Ă����A�����Ȃ��E�Y�x�L�X�^���̌��̑O�ŎВ��ƈꏏ�ɋL�O�ʐ^���B��B

���{�l��n�̎Q�q�ƕ��c��

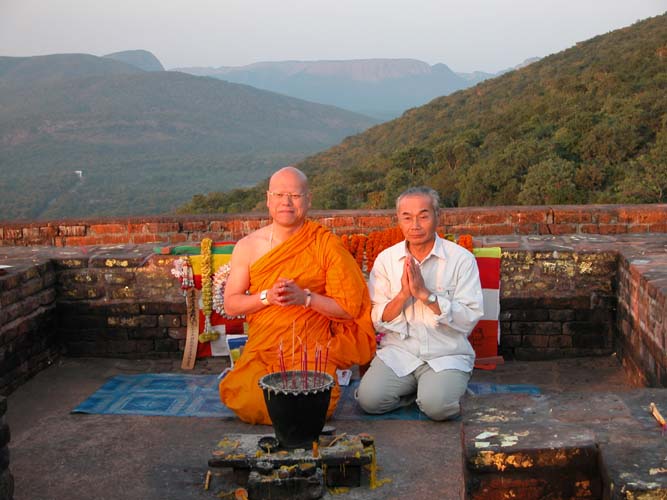

����A���\����ړI�̂ЂƂA���{�l��n�ԗ�Q�q�E���Ԃƕ�n���|�̕��c�Ƃł���B���{�l��n�͎s���̃��b�J�E�T���C��n�̈�ԉ��Ɉʒu����A�^���[�����Ǘ������Ă��ĉ�����A�E�Y�x�L�X�^���̐l�X�̐S���܂�Ή��Ɋ��ӂ̈ӂ��\���ĐΖ{������瑡��B��X���S�����߂ĕ�n���̐��|�������Y��ɂȂ�������ɉԂ��A�i���̕��a�ƗF�D�s��̐�����̑O�ł��������F��A�����B

���̓��{�l��n�ɍs���r���ɂ͓y������ĊȒP�ȕ�i��65�h���j���ݒu���ꂽ��ȂǐF�X�A���n�Ή�����̂���`����������������A��n�͕��̕�ɂł���B

���{�l��n �� ���ӂ̈ӂ�

�p���N�E�n�[���E���h���Z�̍���O�ɂ͐}���ق�����B�����ɂ̓e�B���[�����_�}�X�J�X���玝���A�������E�ŌẪR�[���������߂��Ă���B���̃R�[������7���I�ɏ����ꂽ���̂ŗr�玆�ɑ傫�Ȏ��ŏ�����Ă��āA�^�Ɍ������R�[������q���B�Ȃ�ł����E�ŌẪR�[�����͐��E�ɂS������A���̂R���̓g���R�E�G�W�v�g�E�T�E�W�A���r�A�ɂ���Ƃ̂��ƁB���̃R�[�����͉��̕����̃K���X���ɓ����A�厖�ɑ厖�ɕۊǁE���J����Ă���B���X�N�Ɍ������ƈ���ɂT��s�����Q�q���������������w�ƎQ�q�B

�����̍Ō���^�V�P���g�s���ő���o�U�[���ɏo�����B���C�ɖ������̔M�C�ɊC�O���s�֗������͋C�𖡂����A���i�̈����ɔ�����������B ���{�ɂ͖������₩���A�l�X�̃G�l���M�[�������邱�Ƃ��o�����B�������������ɂ��������̒ɂ����X�ɑ����B

10��10���@���E��Y��Ղ߂���

�^�V�P���g��`�������Ղ̊X�V���_�����B�e�����Y���������B�V�C�͗ǂ��������A�A�t�K�j�X�^���ɋ߂��e�����Y�̓��[�J����`���Â��ł���B�܂��͐��X�̕�����Ղ̌��w�B

�o�X���ˑR��~���č~��邱�ƂɂȂ�A�y�����Ȃ��ɂ���zurmala stupa�����ɍs�����߁A�������Ђ���������A�Ԃ��ʂ�̂ɂȂ������̂��H������̉ʂĖȔ������肻��ȏ�߂��ɂ͍s���Ȃ��B�A��͎Ԃ��}���ɗ����B����stupa���݂�14.5m�������������A�W�A�ō��̂��̂ł����A�����Ă�16m����A��d�͐ԓy�̓������������ς܂�A�h�[���͐ΊD���h���Ă��������ł��B

9���I�̓N�w�҂Œ��̐��l�A���E�n�b�L�����L�O�����A���E�n�b�L���E�A�g�E�e�����Y�B���̌����̗��肩��A���_�����͂ƃA�t�K�j�X�^�������n���܂�(�ʐ^�B�e�͕s��)�B�x�z�ҒB�̉Ƒ��̂����11�`15���I�Ɍ��Ă�ꂽ�C�X�������z�B

�J���E�e�p��Ղ̓A�t�K�j�X�^���Ƃ̍����ɂ܂����邽�߁A����ɂ͐��{�ƌR�̓��ʋ����K�v���J���E�e�p�ɂ́A�R���{�݂����邾���łȂ��A�ڂ̑O�ɂ́A�A�t�K�j�X�^���Ƃ̍����A�A���_�����͂�����Ă���B�s���s�������ł��邪�䂦�ʐ^�B�e�Ɋւ��Ă͌������A�R���{�����A�t�K�j�X�^�����̎B�e�͋֎~�A�o�X���~�߂��R�l�Ƃ̌����������F�~�Ԃ𖽂����A�_�Ă����ꂽ���\�肵�������R�l�����߂ƌ����������k���ɂČ������͂߂ɂȂ����B�J���E�e�p��Ղ́A�N�V����������̕�����ՂŁA���{�̉������N�搶�ɂ�钲���E�����ł��L���Ȉ�Ղł��B��u�A���u�A�k�u�̎O�����ɕ������Ă��ĉ����̂����������͌��ݔ��@���A�S�̂̍L���͖�O�S�������[�g�����邻���ł��B���āA�C���h���炫���m���C�s���������A���@�̌`�����Ă����悤���ǂ��������̑����̈ꕔ���c���Ă��܂����A�����Ȃ�����A�P�Ȃ�ʉ��ɂ��������܂���B���̈ꕔ��y��̂�����ȂǎG�R�ƒu�����A�����̃K���N�^�̂悤�Ȉ����ł���A�M�S�ȉ���͏d����Ղ̌��Ђ����W�A��ɋ�`�̌����Ŗ���邱�ƂɂȂ�̂����A�w����͉����H�u�ނ̓����́v�ł��x���̓����Ŗ����ɒʉ߁I�@�����������ŏo����������Ղ̏������Ƃǂ�ǂ����Ă��܂��B���̌��w������̂��Ȃɂ��e�e�̔j�Ђ������Ă����R�����K������P�L�����}���������B

�t�@���Y�E�e�p�����w�B���̕����A��Ղƌ����̂ɉ������V�����H�Ǝv���Ă��܂������A�����I���W�i���������������āA�ʐ^�Ɏʂ��Ă��镧���͕ی삷��J�o�[�ł������B���̗L���ȁu�O�����v�����̕ӂ肩�����@���ꂽ�B�����̒��͐^���ÂŁA�l��l�������ƈ���ł�����x�̍L��������A�����̉��̕����͓y�ō���Ă���̂��G��ƃU���U���y���̂���A��͂��J���炵�ł�������h�����Ƃ͂ł��Ȃ��̂ŁA��������đ�ɕی삵�Ă���悤�ł��B���̋߂��ɎO�����̃R�s�[�Ȃǂ������ꂽ�����ق��������B�����ق��o�����ɂ͗[�����t�@���Y�E�e�p���f���o���Ăق��Ƃ������Ԃł������B

| �J���E�e�p��� | stupa | �t�@���Y�E�e�p | �J���E�e�p��� |

�����̍Ō�́A�e�����Y�̔����قŁA�����قɒ������̂�18���B�{���Ȃ�قł��邪���n�K�C�h���A�������E���������̂ŕ�����Ղ���̏o�y�i�����邱�Ƃ��o�����B

�E�Y�x�L�X�^���̌������ɏ��҂����B

���n�K�C�h���e���̌������ɏ�����Ă��y���ɂȂ邱�ƂɂȂ����B����͑�ϓ��₩�ŁA�y�c�Ƀ_���X�A���₩���E�Y�x�L�X�^���_���X�ɎQ�����Ă��j��������B��X�͓r���Ŏ��炵�������̉���͂���Ƒ����悤���A���������V�Y�V�w�͔��邱�Ƃł��낤�B���������̂́A�����ɂ�������̐l�ɗ��Ă��炦�邩���d�v�炵���A���ςR�O�O�l���炢�A�T�O�O�l�ȏ�����҂���Ƃ̂��Ƃł����B�����āA�V�Y�V�w�̂��Ƃ��S���m��Ȃ���X���Q�����Ă悢�Ƃ̂��Ƃł����B�������Â�����̕�����ՂɊ���������A�������ɂ��Ăꂵ������肠�����ł����B

10��11���@�V�������A�����V�[�Y�����H�@

�o�X�ʼn����̌��͎҃e�B���[���̏o�g�n�V���t���T�[�u�X�ɂނ����A�ܑ����H�������Ȃ�h����A���Ղ��c�����i����������A���ɓ��H���ǂ��ꂽ�������ʉ�2�ӏ��A�r���i���X���}���g�E�i���܂�j�ƃO���[�����ŋx�e�A�V���n���T�[�u�X�܂ł�����65�L���B�ߌ��Q�����ɒ����ă��O�}���i���ǂ˗����j����ؒ��S�̗����Œ��H�A

�܂����A�A�N�T���C�{�a�̌��w�A�Ă̋{�a�ƌĂ�đ傫�Ȍ����������݂͖�̂��̎c�[�A�͉̂���Ƀv�[��������������č���65m������������35m�ɂȂ��Ă����B��̓�����ɂ̓A���r�A�����ŁA�w��X�̌��͂��^���҂��A��X�̌��z���������B�x�z�͐_�l�̉e(�㗝�l)�x�ƋL����Ă����ƃK�C�h�̐����B

���������ɂ̓A���[���E�e�B���[����������܂��A�������܂��V����������g������A���̂悤�Ȕ�I���������̂����ꂩ�炷��̂��낤���H

| �V������ | ������ | �r���i���X |

�W���n���M�[���_�����w�B�W���n���M�[���Ƃ͂Q�Q�ŖS���Ȃ����e�B���[���̒��j�̖��O�B�e�B���[���������ɑ�����͂����������A���ۂ̓T�}���J���h�̃O���E�A�~�[���_�ɑ���ꂽ�B�������O�������U�C�N���{����Ĕ������B�����āC���Ɍ��������̂̓e�B���[���̊��i�ɂȂ�͂��������j�����߂�ꂽ���B�g������l����ƁA�����H�Ƃ����قǏ������Ă�����܂肵�������������B�e�B���[�����g�͂����ւ̖�����]��ł����炵�����A�ނ͒����ւ̉����r���ɂȂ��Ȃ������������ł͂Ȃ��T�}���J���h�̃O���E�G�~�[���_������ꂽ�B��L�̒��ŐΉ������������Ă����A����ł����͂U�T�h���ʂ��ƌ����B�ǂ��ɍs���Ă��X�@�@�U�j�i�h�J�j���肪�t���Ă���B

�z�e����7������̗[�H�r��������d�ɂȂ�A���[�\�N�ŕ����ɋA��B�d�C����A�����������o�������̂ł��������Q��B

10��12���@��̐Ƌ��������̓s

�͂ꑐ��H�ޕ��q�̋������Ȃ���f�R�{�R����3���ԁA�T�}���J���h�Ɍ����r���̖�V�o�U�[���ň�x�݁A�C���B�T�}���J���h�̓e�B���[���鍑�A�]���ăe�B���[���ɂ܂���Ղ������B���݂͐l���R�U���l�ŁA�E�Y�x�L�X�^�����̑�s�s�B

�O���E�A�~�[���_�A�O���E�A�~�[���Ƃ́A�u�A�~�[���i�x�z�ҁj�̕�v�Ƃ����Ӗ��炵���B

�e�B���[���ƃe�B���[���̎q���B�̕�ł���B�����́A�e�B���[�����P�S�O�S�N�ɐ펀�������̂��߂Ɍ��Ă��_�ł���̂������̗��N�A���g�����������̓r���Ő펀���Ă��܂����̂ŁA�ގ��g�������ɑ���ꂽ�̂ł���B�e�B���[���̕�͍��F�̐ō�������ĕ�̉��R���[�g���̂Ƃ���ɖ{���̈�̂�����Ƃ����Ă���B�����ɂ͂S�̕������ł���B1941�N6��22�����\�A�̊w�҂ɂ���ăe�B���[�����悪�������A�����g���E�����s���R�ł��������ƂƁA���̃E���O�x�N�������Ď����Ƃ��m���߂�ꂽ�Ƃ����B��̗����ɂ́u�������̕���o���Ƃ��A���E�͕��邾�낤�v�Ƃ����悤��������������Ă����Ƃ����B�����āA�悪�J����ꂽ���̐�����ɁA�h�C�c���\�A�ɍU�����J�n�A����E���ɂ�����ƃ\�����n�܂��������ł����A���݊W���J������ǂ̂悤�ɂȂ�ł��傤���H�O���E�G�~�[���_�����͉₩�ł������͋��ő������{����Ă����Y�����A�J�g���b�N���@�̓��ǂ�V��Ƃ͂����ԈႤ�B����ɉ��̍����́w�肢�̐x�ƌĂ�A�E������������������A���̐��������Ƃ���ɂ���Ǝ���ƌ����`�����Ă��܂��B

���M�X�^���L��

���M�X�^���Ƃ́u���n�v�Ƃ����Ӗ�������炵���B�@���M�X�^���L��͂R�̃��h���Z�ɂ���Ĉ͂܂�Ă��āA�����ɃE���O�x�N�E���h���Z�i�P�S�Q�O�N�Ɋ����j�A�E���ɃV�F���h���E���h���Z�i�P�U�R�U�N�Ɋ����j�A�����Ē������e�B���J���E���h���Z�i�P�U�U�O�N�Ɋ����j�ł��B�R�Ƃ��P�K�����͓y�Y��������ɂȂ��Ă��Ċ��S�Ɋό��{�݉����Ă��܂��B�@�܂��́A�E���O�x�N�E���h���b�Z�A�i�̂��闎�����������h���b�Z������ǁA�ʔ����̂̓E���O�x�N���V���w�҂ł��邱�Ƃ���A���̌`���͗l�ɂȂ��Ă��邱�ƁB�����̃~�i���b�g�͓o�邱�Ƃ��ł���炵���B

�V����Ղ͂P�X�O�W�N�A���V�A�l�̍l�Êw�҃��B���g�L���ɂ���Ĕ������ꌻ�݂͘Z���V�̒n�������݂̂��c���Ă��܂��B�E���O�x�N�͐����Ƃł���Ɠ����ɉȊw�҂ł�����P�N�̒�������ɐ��m�Ɍv�Z���A�����̐����Ȍv�Z�Ɣ�ׂĂ��덷�͂P���ȓ��Ƃ����Ă��܂��B�@

�^�ɂ���e�B���J���E���h���b�Z�̓��X�N�����˂Ă����Y��Ȑ��h�[���̉�����q���łR�̃��h���b�Z�̒��ň�ԐV�����Đ��h�[�����������A�ǖʂ̃^�C�����������B�V�F���h���E���h���b�Z�A���ԂM�X�^���L��łP�ԗL���ȃ��h���b�Z�ł��낤���A�Ȃ��L�����Ƃ����A�l�ʂ�тт����ւ�w�������C�I�����`����A���X�Ɠ�����l�Ԃ̊�܂ŕ`���Ă���B�u���C�I���v���Ƃ������ǁu�g���v�ɂ����������A�������q���֎~����C�X�����ɂ͕s�v�c�ȑ����B

|

|||

| ���M�X�^���L�� | ���C�I�� | �e�B���[���� |

�Ō�̌��w���A�r�r�E�n�[�j���E���X�N���V�A�u�E�o�U�[���̂����O�ɂ���܂��B�����A�W�A�ő�̃��X�N�Ƃ�����B�������R�U���[�g�����r�r�E�n�[�j�����́A�e�B���[���̍Ȃ̖��O�B����ɂ̓E���O�x�N�ɂ���Č��Ă�ꂽ�����䂪����B���̑�̉�����蔲����ƍ��ɂ�����Ƃ��A�肢��������3���������������ƌ����Ă��܂��B�E�Y�x�L�X�^���̃��X�N��h���b�Z������Ȃ��Y�킾���ǁA�Q�O���I�����ɂ̓\�A�ɓO��I�ɔj�ꂽ�̂̎ʐ^������Ƃ��Ȃ�j��Ă���̂ɁA�C���̌������ɋ����Ƌ��Ɋ����B�V�F���h���E���h���Z�̋����Ƃ����A�E���O�x�N�̎��R�ʼnȊw�I�Ȑ��_�Ƃ����A�ǂ��������A�W�A�͌Â�����Ɠ��̃C�X�����̂悤�ł��B���݂̃E�Y�x�L�X�^���ŃC�X�����F�������̂́A�P�����\�A�̖��_�_����̂�������ł͂Ȃ��̂����m��܂���B����͖������x�����Ȃ���̗[�H�����������Â��Ȗ������x�Ȃ̂ő��߂ɋA��B

�����ŁA�T�}���J���h�̗��j�����Ă����B�I���O�U���I������I�A�V�X�s�s�Ƃ��ĉh���Ă����B�I���O�S���I�A�A���N�T���h���X�剤����Q�O�Ń}�P�h�j�A�̉��ɑ��ʂ��A��鍑��z�����B�T�}���J���h���͋I���O�S���I�A���N�T���h���X�剤���K���B�I���O�R�Q�W�N�A���N�T���h���X�̎�ɗ�����B�A���N�T���h���X�剤�́u�\�ɂ͕����Ă������A����ȏ�ɔ������s�s���v�Ɗ��Q�����Ƃ����B���̎���̃T�}���J���h�̏Z���̓C�����n�\�O�h�l�ł����ނ�̏@���̓]���A�X�^�[�����������B���������A���N�T���h���X�͏��������Ɍ��n�̐l�Ƃ̌��������߂��B�i�A���N�T���h���X���g���A�P���l�X���y���V�A�Ō�̉��_���C�I�X�R���̉������ȂɌ}���Ă���B�j�\�O�h�l�͏������Ƃ��ē�������L���ł���A�����Ɂu�\�O�h�l�͐��܂ꂽ�q���ɁA���ɂ͖������킦�����A��ɂ̓j�J����h�点��B����́A�Â����t�ƑK����ɒ����悤�ɂ��邽�߂��v�Ƃ����B�������T�}���J���h��K�ꂽ�Ƃ����\�O�h�l���ʖ�߂Ă���B���݂̃T�}���J���h��V�����������̂��e�B���[���鍑�ł���B�����Ď�s�̒��S���Ƀ��M�X�^���L�ꂪ����ꂽ�B�e�B���[������̏����z�͐��^�C���Ō���P���Ă����T�}���J���h���u�̓s�v�ƌĂ��䂦��ł��낤�B�T�}���J���h�́A�Q�O�O�P�N�ɐ��E��Y�ɓo�^���ꂽ�B���Ȃ݂ɐ��^�C���𑽗p���鎖�ŗ�����������������悤�ɂ��Ă����炵���B

10��13���@�����Ɠ��z��

�������z���ă_�W�L�X�^���Ɍ������B�^�W�L�X�^���́A�ό��q������Ă܂����N�炵���B�^�W�L�X�^���͋��\�A15�����̒��ł̍ŕn�������n�K�C�h�̐����ł����������ό�����30�h���B�ʐς͖k�C���A��B�A�l���̍��v�ɋ߂�14.31������Km�B���y�̔�����3,000m�ȏ�̎R�x���ƁB�����A�W�A�̍ō���U�}�j�R��7,495m�A�x�m�R�̖�Q�{������B

�T�}���J���h�̃z�e����8���ɏo�����A�������A�������A�������A�����A���ԑ��ɒ��߂Ȃ��瑖�s���邱�Ɩ�1���Ԃō����ɓ��������B�o�X����~��ăK���K�����X�[�c�P�[�X��������500m�A�o�����R����A�X��500m�ȏ�ܑ����ꂽ�f�R�{�R���H������A�^�W�L�X�^���ɓ���ƎO��̃W�[�v(�g���^��)���}���ɂ��Ă����B���H���s���\�z�����B1���Ԃقǂ��y���W�P���g�ɓ����A�\�O�h�l�̌Ñ�s�s���(5�`8���I)�����w�����B

| ���� | �{�a | �y���W�P���g�̎s�X | �y���W�P���g��� | �r������ |

�w�����A�W�A�̃|���y�C�x�Ƃ����邻�������A�K�C�h�����ꂱ�ꏤ�X�X�E�Z���E�q���i�]���A�X�^�[���j�̐_�a�E�{�a�ȂǂƐ����A�����������K����̈�Ղ́A�w�Ǖ������ĂȂ�������Ȃ��B���̈�Ղ̖k���ɂ̓g���L�X�^���R�����A�����ɂ̓U���t�V�����R��(�V�R�A���g�[�̎x��)�̐�����R���݂��]���ł���B�ቺ�̒J�����𗬂��T���t�V������ɉ����āA�c��Ȑ��̖��Ƃ����߂�ꂽ�B�w����ނ������؈�{�������s�т̎R�Ƃ͑ΏƓI�ɁA�쌴�ɋ߂����n�ɂ͒n�������L�x�Ȃ̂��A���~�͗̑�ɖ��܂������̂悤�Ȕ������A���̃y���W�P���g�̐V�s�X�������͑S�ăX���[�g�������g�^�������ł������B�y���W�P���g�͂��̎O���@�t���ʉ߂����B

�^�W�L�X�^���Ñ�j�������i���_�[�L�L�O�������j�ɍs���A���_�[�L�̓^�W�L�X�^���ł͒��L���ȗ��j�I�l�����T�[�}�[��������Ɋ����C�����ÓT���w�̕��ƌ������B�ނ̖��O���������ʂ�̖��O�⌚���������Ƃ��B�����ٓ����ɂ��A�\�O�h�l�̌Ñ�s�s�̈�Ղł���y���W�P���g��Ղ��甭�@���ꂽ�F�N�₩�ȕlj悪�W������Ă����B�lj�̑��ɓ����̔����A�Ί��A�y��ⓩ���A����Ȃǂ̌Â�����̕����^�W�L�X�^���̖����p�i�Ȃǂ��W������Ă����B�������K�ꂽ6���I�ɂ́A�܂��\�O�h���Ƃ����ׂ������̂��낤�B8���I�̏����ɂ��A���u�l�̐N���ɑ����A�X���j��A�����̏Z���͎E���ꂽ�������\�O�h�l�̌Ñ�s�s�̃i�]�����̂��߂�1946�N���疢���ɔ��@�������s���Ă���B�u�\�O�h�̃|���y�C�v�ƌ�����قǁA�����̏Z���̊Ԏ�����X�Â���̗l�q�A�����ĕlj�Ȃǂ�ʂ��Đ��������̗l���f����B

| ���z�� | ����t�� |

���z���̓U���t�V������ɉ����ăU���t�V�����R����ʉ߂��A�A�C�j�[�̊X�ł����H���܂�����5���ԁA�r���̓��ɂ͐���̎Ԃ��]�������u����Ă����B����t�߂��ϐႪ���������B���~�����J�ŁA�傫�Ȑ����肪�o�����Ђǂ����H�ō��x�ȉ^�]�Z�p���K�v�ȓ�ł��邪�^�W�L�X�^���̑厩�R�i�ł��铻�z���̓��͔鋫�炵���i�F�i�ł���B�C��3,378m�̃V���t���X�^�����̒�����ʉ�������d�ɂ��d�Ȃ����J�Ԃ̌������̓y���W�P���g�B���̐�͂��������ŁA�y���W�P���g����T�}���J���h�܂ł�60km�̋������V���N���[�h��ł̗v���ł������B

���H�Ɗ����ɑς��������Ԍ������C�X�^���t�V�����ɓ����B

�C�X�^���t�V�����Ƃ́A�y�n�̏��������N�V���i���c��A�Ƃ����Ӗ��炵���B���N�V���i�Ƃ́A�A���N�T���_�[�剤�ƌ����������̒��̏����̖��O�B���̒���2500�N�̗��j�������Ƃ����Ă����B

�����H�n�ɓ�����Y��ɐ��|���ꂽ�̉����������s�X�n�A�q���B���ǂ�����Ƃ������W�܂�A�O���l���������炵���A�ŏ��͉����Ɏf���Ă�������������Ɉ������炤�Ɗ��������ɂ���l�͂��Ȃ�̂̎q���B���v���o���Ĉ��炵���B�ǂɈ͂܂ꂽ�Z��W�n����ƁA���ꂢ�Ɏ���ꂳ��P�������������ꂽ�B�R�N�E�O���o�Y�E�}�h���T�i�C�X�����_�w�Z�j�E���O�x�N�̑��q�A�u�h�����e�B�[�t�́A�i���I�ł��������ɔ��������ێ�I�C�X�����w���ҒB���x������A���e�Ɏh�q�������ÎE�B���̂��Ƃ��������A�u�h�����e�B�[�t�́A���̎��𓉂݂��̃}�h���T�����Ă��Ƃ����Ă����B���ł͌h�i�ȃC�X�������k�B���w��ł��܂��A�w�������ƒ��ł��������e�Ȋw�����g�C�����ē����Ă��ꂽ�B

�[�Ŕ��郀�O�e�p�̋u���V���t���X�^���̒�����]����A������2500�N�O�ɃA���L�T���_�[�剤�̍U�����A�����ɂ̓����S���̍U�������s�̚��ŁA�]���A�X�^�[���̐��n�ł�����B�܂��A���̒��͐E�l�̒��Ƃ�������悤���B�[���^�W�L�X�^����2�̓s�s�ł���z�W�����h�����ɓ����B�����𗬂��V���_���A��Ɣw��̎R�X�ɂ́A���������U�h�̗��j�����ݍ��܂�Ă���B

�z�e���͂Q�ԑ����̕����ŁA�����ڂ��_�C�j���O�e�[�u���t����������ƍ��ȕ����ŁA�x�b�h���[���͂��Âт��������������A�x�b�h���傫���������L�������B

�ł��A����ς肨���̏o�̓`�����`�����ƕn��Ȃ��̂��������A�V�[�c�����J�o�[�������Ɛ���Ă�̂��ȁH�Ǝv�킹����̂ŁA�ό��n���ւ̓��̂���啪���������B

�ŏI���@�x���ɏo�

���͊�����ɂ������o�Ȃ��A�̒����C�}�C�`�ŁA�������������V�N�V�N����B����͂��������l�������A�W�܂�Ɛ��I�ۂ̓���������B

�A���L�T���h���A�E�G�X�n�[�^�����ق̌��w�B�]���A�X�^�[���̍Ւd�Ȃǂ�����\�O�h�l�̗��j�����邱�Ƃ��o����B�n���ɍ~���ƍL���z�[���ǂɈ�ʃA���L�T���_�[�剤�̈ꐶ��`�����lj悪�����Ă����B���Ƃ��Č����������ɂ͓��{���x���Ɠ����l�Ȃ��̂�����̂��v���o�����B�x���͓��{�×��̂��̂Ǝv���Ă������A�V���N���[�h���x���͉������̂��낤���A�q���̍��A�ؒY����ꂽ�x���Œg�����A��Ԃ͑����x���ɓ���Ė��������Ƃ��v���o�����B

| �x�� | �o�U�[�� | �_�w�Z | �A���N�T���_�[�剤������ | �q���B |

�z�W�����h�̒��̒��S�ɂ���p���V�����x�L��Ɍ������A�L��̒����ɕ���������A�����Ƀ��X�N�����Ƀ\�O�h�l�̌����p���o�U�[��������B�\���j�ɗ��ւ��ĂQ�K�֍s���ƁA���{���̃~�V�����X��Ōy���ɓ����Ă���A�����h�J���ŁA�����̒��ł͉��l���̏�������Ŏh�J�����Ă���B�K��������ƐF�N�₩�ȉʕ��Ȃǂ�������̐H�ƕi��������Y��Ŋ��C������B���̍��̃o�U�[���́A�ǂ��炩�ƌ����Εs�q���������������A���̍��͂��܂芴�����A�X���ł��x�O�ɏo�Ă��S�~���قƂ�nj����Ȃ��B�A���̂��߂ɍ������z���Ȃ���Ȃ�Ȃ��A�^�W�L�X�^���o����͍ĂуE�Y�x�L�X�^���̓����R�������A��X�������Ǝv���璆�͂��Ȃ�̍��G�̏�ɂǂ�ǂ荞��ł���A���������n�K�C�h���w�A���ւɏ��x���I�x�ƍR�c���ē��ʂɗD��I�ɒʉ߁A���������{�̃p�X�|�[�g���Ȃ��ʉߏo�������P���Ԉȏォ�������B�E�Y�x�L�X�^���ł��^�W�L�X�^���ł��A�Ŋ\�����͎菑���łQ�������A�X�Ɏ����Ă��邨���̋��z�܂ŋL�����Ȃ���Ȃ炸�A���܂肢���������ƒʉ߂ł��Ȃ��B

�^�W�L�X�^���̋͂��ȕ��������������̗��ł��������A�����ł����\�A���������ꂽ��т̂悤�Ȃ��̂������Ɋ����Ƃꂽ�B

�����A�W�A�Ɉʒu����V�R�R���ɂ́A�k����ʂ�V�R�k�H�Ɠ쑤��ʂ�V�R��H�Ƃ�����������B���̓������A�u�V���N���[�h�i���̓��j�v�ƌĂ�Ă�����̂ɑ��Ȃ�Ȃ��B���̖��́A�������Y�̌��𐼕��։^���ƂɗR���B�@�V���N���[�h���Ӓn��ɏZ��ł����l�X���c���������L�^�͋ɂ߂ď��Ȃ��A���@���ΌA�`�������|�I�ɑ����A��敧���̉F���ς̉e�������啧�⑽���A����F�̑����Ȃǂ������B�`���I�ȕ��h�̋��`�Ƒ��Ƃ��������邱�Ƃ��H�ł͂Ȃ��A�]���A�X�^�[���ȂǕ����ȊO�ً̈��k�����������B�V���N���[�h�́A�C���h�Œa�����������������֓`������̂ɔ��ɑ傫�Ȗ������ʂ������B�܂��A�V���N���[�h�͓������Ȃ��p�C�v�Ƃ��ċ@�\���������ł͂Ȃ��A�M���V���E���[�}��A�y���V���I�ȗv�f�Ȃǂ���荞�݂Ȃ���A�����������̌`��ς��Ēʂ�߂��������ł͂Ȃ��A���̒n��ɂ��������낵�Ă����B�������A�����ԁA�h���Ă����V���N���[�h�̕������A�P�O�`�P�P���I�̃C�X�������i�o�ɂ���ďI�����}����B�C���h�����Ɠ��l�A�V���N���[�h�̕����́A�C�X�������̐i�o�ȑO�ɂ��Ȃ萊�ނ��Ă������̂ƍl������B�Ƃ���ŁA�����͂Ȃ��V���N���[�h�𓌂ւƌ��������̂ł��낤���H�@

���X�̈�Ղ��������A���܂�ɂ����Ă����R���s���[�^�E�O���t�B�b�N�X�ȂǂŃC���[�W�������Ă����Ȃ����藝���ł��Ȃ��Ǝv�����B

����̗��s�ł͂��܂��܂ȗ�����H�ׂ邱�Ƃ��ł����B���܂���ɍ���Ȃ����̂����������A��x�H�ׂ��������������Ȃ��Ǝv�����̂��������B�قƂ�ǖ��H�A�o����Ă������̂ŁA���H�ׂĂ������������̂��������B�܂��i���B�~�`�ŕ������d�߂��p�������`���`���Ă��ė�߂Ă��Ă��������������B�܂��A�X�C�J��E���͊Â��Ă������������B���܂肨�������Ɗ����Ȃ������̂͋��������������ł��A�����ǂ��Ȃ������B

���\����s�����v�悵�A���g���x���T���C�ɂ��肢�����B��ʗ��s�ł͑̌��ł��Ȃ����C���o�����A�������A����̌��C�͂��Ȃ�ߍ���8���Ԃł����������̌o������ɖ��ɗ����Ƃł��傤�B

��̐��ɕ����Ȃ��̓s��K�ˁA������Ȃ���̐l�X�╶���A�Ӗ��̂킩��Ȃ����t�����ɂ��A�Ȃ�Ȃ��X�p�C�X�̗�����H�ׂĂ݂邱�Ƃʼn����̂̃V���N���[�h�̈�҂����A�����A�W�A�ٕ̈������f���m�邱�Ƃ��o�����B

��69��ڂ̌��C��̓��V�A�Α������E���p�̌��C�ł���B

���V�A�͊����E�Â��E�G���̈�ۂ������A�}���N�X�E���[�j����̊w���𗝘_�I��b�Ƃ������Y�}�̈�}�ƍّ̐��̋��\�A���v���o���B�����ċ����ꂽKGB���̕|���������Ă��܂��͎̂������ł��傤���B

���c��`��Q�ŎQ���҂P�O���ɂČ��c�����s���A�e���ו����o���ē��悷�邪�V�U�V�^�@�ő�ϋ����č��Ȃ͂Q�E�R�E�Q�ł������B�A���R�[���ނ͗L���i�~�j�~�j�̃E�B�X�L�[��5���[���A�����A���T���Ǝv�����j���Ȃ͂����������Ă��ĉf��͖ʔ����Ȃ��A�ƌ������܂�����������Ȃ��B33�N�O�ɏ�����ȗ��̃A�G���t���[�g�ł��邪�T�[�r�X�͂��܂�ς���Ă��Ȃ��B

���ڂ̋@���H�͂��܂�H�ׂȂ������ƌ��������H�ׂ��Ȃ������ƌ����ׂ����e�̂��̂ł���B�߂��̃��V�A�l�͂��낤�낵�Ă��Ă��邳���A�ǂ��̍��ɂ��ςȎ�҂͂�����̂��B

�܂�������������A�ہX�����������s���͔���̈ꌾ�E�E�E�܂������ŁA���X�N����p�܂łT���Ԃقǂ���B���V�A�͂������߂������炢�������{�͈Â��[���U�����ȁA��͂�U���Ԃ̎����͑傫���B

����ƃ��X�N���ɒ������A�g���`����ς芦���ȁ`�h�A�P�P��5���Ȃ̂ɊO������ΐႪ�~���Ă���B�V�G�����`�G���I���ۋ�`�ł̏��p���ł��邪�R�O�N�O�ɏo������`�^�[�~�i���̃g�����W�b�g�̑ҍ����͂Ȃ�Ƃ����Â��ăK�C�h�u�b�N�ł͂��Ȃ�]���̈�����`�炵���B

���p�����ԂP���Ԕ��قǂ����Â��ċ����Ƃ���Ńo�X������̂�҂B�o�X����ɍs�����@�̂ɖ�肪����ƌ������Ƃł܂������Ԃ��A�g���v���ȁ[�h���p���Q�[�g�Ńo�X��҂����掞�Ԃ��߂��Ă�����Ƀo�X�����Ȃ��B�x���͓̂�����O�̂悤�Ȋ����ł���A�x��̃A�i�E���X���Ȃ��̂ŕs���ɂȂ邪�A����ƃo�X�����ď�荞�ނƊԂ��Ȃ��o�X�������A���p���Q�[�g�Ɍ��������ƂP�O���A���܂����ċ�`�����P�O�����o�X�ɏ�������Ƃ��Ȃ��B

�ƌ������Ƃ͂��Ȃ�L���ƌ����邪�A���łɈÂ��Ȃ��Ă���̂ł�����͂܂�ŕ�����Ȃ��̂ł���B

����Ɠ��悵���@�̂͂R�E�R�̍��Ȃŏ��������܂��V�����A�������̃t���C�g�A�e���_���g�͍��ې��Ɣ�ׁA���̂����Ȃ�Ⴍ�Ĕ��l�i�H�j���B�����L����ꏊ�ɍ��点�Ă�������̂ő�ϊy�ł������B

��ꎞ�Ԓx��āA���Ẵ��V�A�鍑�̎�s�A�T���N�g�y�e���u���O�ɓ����B

�}�C�i�X�P�x�Ŋ����B

����̓v���R�`�X�J���ƌ����傫�ȃz�e���ł���B�����̏o�͈����ƕ����Ă������M���������o��̂ʼn��܂��ĐQ��B�����͒g�[�����Ȃ�����Ă���̂ŊO�̊����͕�����Ȃ��B�P�Q���߂��ɉ��ɂȂ邪��͂薰��Ȃ��B�ߑO�R�����납�炲�������ƃ��[������������肨�������胁�[����������ŁE�E�E�܂��܂��Â��B

|

|

|

|

|

| ���̋R�葜 | ���̏�̋��� | �y�g���p�u���t�X�N���� | �̕ɋʂƐԂ��K�N�P�� | �C�T�N���� |

2����

�V�C�͓܂�Ń}�C�i�X�Q�x�A�T���N�g�y�e���u���O�͑���Y��Ȓ����B�R�O�O�N�O�͉����Ȃ����n�ł������ƌ������M�����Ȃ��B

�ŏ��ɍs�����̂��f�J�u���X�g�L��̐��̋R�葜�i�s���[�g����鑜�j�́A1�T�O�O�g��������Ԍ�e�̑�i�K�C�h�̐����ł͂P�T�O�O�g���ƌ�������X���Ƃ̌v���ł͂���ȂɂȂ��ł��낤�Ǝv���j�̏�ɗ����Ă���B�����̋��̓t�B�������h�Y�ŁA�ΐ�ꂩ��^��ł���̂ɖ��N���������ƌ������E�E�E�H�@

������͑����~��Ĕ����Ȃ��Ă��ĕ��������Ƒ�ϊ����A�����t�̐��|������l�X�����ă��V�A�͐��|���s���͂��Ă���B

���Ƀl�t�X�L�[��ʂ肩�猩�n���Ɖ^�͉����Ƀ��V�A�����̃J���t���ȃl�M�V��i���j��������B

���̏�̋���ƌ��������������Ȗ��O�̋�����A�c��A���N�T���h��2�����ÎE���ꂽ�ꏊ�Ɍ��Ă��Ă��鏃���V�A�����z�A���X�܂Ń��U�C�N��ʐF�^�C���Ȃǂ��{����ɂ��₩���A�O�ς����̌��w�œ����͌����Ȃ��͎̂c�O�ł���B

���́A�y�g���p�u���t�X�N�v�ǂ̒��ɓ���B�y�g���p�u���t�X�N�����̒��́A�ЂƂ���ڂ������̕ɋʂƐԂ��K�N�P�i�ԐF�͂܂��Ɍ��̐F��A�z������j�ő���ꂽ�A���N�T���h��2���ƍc�@�}���A�̊����������B�s�G�g�[������G�J�e���[�i2���̊������̍c�邽���ƂƂ��ɂ��̋���ɖ�������Ă���̂ł���B

�A���N�T���h���E�l�t�X�L�[�C���@�Ɍ������ʘH�̗����ɂ͂P�W���I����19���I�Ɋ����L���l�̕�n������B���̃`�t�u�C����n�ɂ́A��ƃh�X�g�G�t�X�L�[�ƃ`���C�R�t�X�L�[�̕悪����A����̑O�ŋL�O�B�e�B���̂ق��ɂ���������̍���e��Ԍ�e�Ƃ��ꂼ������̂�����ē����ݒu����Ă���B�c�O�Ȏ��Ɏ��Ԃ����Ȃ������B�����̒��ɂ͂Ȃ���������X�Ƃ��Ă͈�ԋ����[���Ėʔ����B

���́A���F�̃h�[���Ń��V�A�鍑�̑吹���Ƃ��Č��݂��ꂽ�C�T�N�����͐��E�̒��ł��傫������̂ЂƂŐ������̓C�^���A�Y�̑嗝�Ȃǐ���ނ̐ނ��g�p����A�P�U�g���̍E���E���s�X�Ȃǂ��g���Ē�������Ɏg�p�A�E���Ȃǂׂ͍������郂�U�C�N��@�ŏ����Ă���B

�O���̉~���ɖڂ��䂩��A�R�{���Q�̃X�P�[���Ōv�����ʁA���a�U�ځA�����͑���Ȃ����S�O�ڈʂ��낤���H�ЂƂ̐Ԍ�e�ł���A����S�̂łP�P�Q�{�̉~���̉ԛ���̓u�C�{���N�t�߂���D�ʼn^��A���g����̓��V�A�Ŏn�߂ĕ~�݂̓S���ʼn^�ꂽ�B

���̉~���̒���ݒu����̂���ύ���ȍ�Ƃł������A���̐ݒu���@���͌^�̑���Ő�������Ă���B���A���n�т䂦�Ɋ�b�H���ɂ�5�N�̍Ό�����₳�ꂽ�Ƃ����B

���H��͊y���݂ɂ��Ă����G���~�^�[�W�����p��

���V�A�E�o���b�N�l�����z�ŁA���h���̕ǂɔ������A���̑������{����đs��Ȍ��z�ŁA�^�̑n�ݎ҂̓G�J�e���[�i2���ł���B

�L��ȓs�s�v��ɂ�萼�������̌��z�Ƃ������č��ꂽ�Ƃ������ƂŃ��X�N�������s���ڂ����V�A�̒��S�s�s�Ƃ��Ĕ��W�����Ƃ������Ƃł��B

���̌�G�J�e���[�i�Q�����[�֓I�ȌN��Ƃ��Ċ����ȕ����A�|�p�������s�����W�����B

�o���b�N�A�N���V�b�N�l�����z�łƂĂ��傫���A����������������ł��܂��B�v���E�푈�����z���Ďc���ꂽ�������s�ł��B�ʐ^�ł݂͂Ă������{��������Ƃ��̂悤�Ȍ���������̂��I

�c��̐����E�̑傳�E���V�A�鍑���Ǝv���܂����B

�ٓ��͒��L��ƌ����ׂ��ŁA�܂��G�W�v�g�̓W���ق�����邪�A�����͑f�ʂ肵�āA�L���ȊG���ڎw���B�K�C�h����A�͂��ꂽ����q�ɂȂ肻���������I�i���h�E�_�E���B���`�́m���b�^�̐���n���t�@�G���E�@���[�x���X�E�@�G���E�O���R�E�@�����u�����g�E��۔h�Z�U���k�E�@���m���[���E�@�S�b�z�E�@�}�`�X�E�@�s�J�\�Ȃǂ̍�i���ς邱�Ƃ��ł���B

�ٓ��͊����o��قǑ�Ϗ����ǂ��̐����̒����g�[����Ă��Ēg�����A�������Ɋ������V�A�ł���B����������V�A�����A��͊y�c���Ă�œ��₩�ɉ���B

|

|

|

|

|

| ���b�^�̐��� | �h�X�g�G�t�X�L�[ | �`���C�R�t�X�L�[�� | �`�t�u�C����n | �G�J�e���[�i�{�a |

3����

�G�o�^�̋���n�蓌�Ɍ������B�啪�C�����������ʂɐႪ������B�o�X���~���Ɗ��}�̉��y���苿�����A�G�J�e���[�i�{�a���̖�Ɍ������������̂���������J���Ă��Ȃ��B���Ȃ蕗�ʂ����ǂ��Ċ������ő҂��A�ˑR�A�W�����������͓���ɕς�����Ƃ̂��ƁA�c�̂����Ȃ������ɔ��Α��̓���܂ňړ����邪�A�����̂Ŏ��R�ɋ삯���ɂȂ�B

���ɂ͗L�c�Ă̚₪����A�������ӂɂ͖ڊo�߂�V�g�i�L���[�s�b�g�̖ڊo�߂̒����j���u����Ă��āA���ɂ͖����V�g�i���x�݂̒����j������B�G�J�e���[�i�Q���̋{�a�����w�������������ٓ��́A����U�C�N�̏��̏C����Ƃ�������ƂȂǂ����w�A��X�ɂ͂��̍�Ƃ̂ق����ڂ�D���Ă��܂��B���͋�����������ϔ������B���ł����߂̊Ԃ͑f���炵���̈ꌾ�ɐs����i��������i�̕����͂܂����߂̕s���ł��̕������G�ŕ\������Ă���j���A����E��풆�h�C�c�R�ɐ�̂���A���c�Ȏp�ɂȂ��Ă��܂����ʐ^�����肻���̏C���͂܂��܂������̂ł���B

�O�͂�������Ⴊ�����ϊ����B���������M�S�ȉ���͒��H���Ԃ�x�点�āA�G�J�e���[�i�{�a�Ɍ������r������������ʕ�n�Ɋ��悤�Ɍ��n�K�C�h�Ɍ����Ď����A��ʕ�n�̌��w�ł���B

�Ⴊ�����ϊ����A���������H�������Ă���l�X�������B��n�̍L���͈�ؔ����炢�ŁA��������h�Ȃ��̂͂Ȃ��A�L���l�̕�n�Ƃ͂��Ȃ肩������Ă���A�X�e�����X�̕������������ꂽ�B�V�����y���肳�ꂽ��n�ɂ͂�������̑��Ԃ��������āA���̔߂������`����Ă���B���Ȃ�̊����Ɣ�s�@�̎��Ԃ�����A�}���Ńo�X�ɔ�я��A���̌�͍������Ń��X�N���Ɍ������B

��^�o�X����`�Ɍ}���ɗ����B���X�N�����n�ē��l�̓T���N�g�y�e���u���O�̃K�C�h�Ɠ������O�̃K���[�i����������͔N�y���B

�z�e���͂Ȃ�Ƃ��n���ł����R�X���X�z�e���ł���A�P�X���O�Ƀz�e���ɓ���[�H�i�o�C�L���O�j�ǂ����Ă��o�C�L���O�͗]�v�ɐH�ׂĂ��܂��B���X�N���E�R�X���X�z�e���͑�ϑ傫�����Â��A�J�W�m���i���Ԃ̒��ɁA���\���̏����҂�����A�s�҂�����j���r�[�̒��ɂ���B�ǂ��̍��ɗ����̂������قǂ̕��͋C�ł���B�Q�S���Ԗ���Ȃ��z�e���̂悤�ŁA�₯�ɃZ�L�����e�B���������G���x�[�^�[���[���ɍs�����Ƃɕ����ԍ��̃J�[�h�������Ȃ���Ȃ炸�A���S�Ȃ̂͗ǂ�����قǒʂ������q�̊炮�炢�o���ė~�������̂��B

|

|

|

|

|

| �Α� | �ڊo�߂�V�g | ��ʕ�n | �V������ | �m�u�H�f���C�b�`�C���@ |

4����

�����͂X���̏o���A�m�u�H�f���C�b�`�C���@�Ɍ������B�v���Ԃ�ɐ̂����Ă��邪�����̂Ŋi�D�͓�̎��A�����̎��͎����Ŏ��Ȃ��Ƃ����Ȃ��B�₦�邹���������̓g�C�����߂��Ȃ�B

�m���H�f���B�b�`�C���@�́A�Q�O�O�S�N���E��Y�ɓo�^���ꂽ����̂��̂ł��B

���݂͏��q�C���@�ƂȂ��Ă��܂����A���̓N���������̏o�邾���������ŁA���S�ȏ�ǂɈ͂܂�ď�猩��Ə\���˂̌`�ɂȂ��Ă���悤�ł��B�߂��Ɍ�����`���C�R�t�X�L�[���A���̖��ȁu�����̌v�����ɕ����яオ�����Ƃ��낾�����ł��B

�C���@���͌��邱�ƂȂ����ɍs���̂����y�Y������A�L���r�A�����߂��邪�V�R���͑�ύ����̂Ŕ����C�ɂȂ�Ȃ��B

���͎Q�l�ɂȂ��n���w�ł���B�G���c�B���̕�̂����n�͑O���̕�n�Ƃ͂��Ȃ�Ⴂ��ϗ��h�ŁA�����̕�n�ɂ́A�S�[�S���A�`�F�[�z�t�͂��ߋ߂��ɂ̓t���V�`���t�A�O�����C�R�A�S���o�`���t���哝�̕v�l�Ȃǂ̗L���ȕ��X���Â��ɖ����Ă���B

�G���c�B������ƃt���V�`���t����̕�̑O�ŏW���ʐ^���B��B�������܂����Ԃ����Ȃ��̂ŋ삯���Ŏʐ^���B��܂�邪�ƂĂ��B�肫��Ȃ��Ďc�O�ł������B

�����O�Ƀ��X�N����w�O�̐����u�W�]�䂩�烂�X�N���̒����݂����w�A���X�N���͐�����ϖL�x�ł������̂ő傫�Ȓ����o�����ƌ����A����ς萅�͈�ԑ�Ȃ��̂Ȃ̂��B

�l�̏W�܂�Ƃ���K���o�X������}�g�����[�V�J�������Ă����B���͂����A����������Ƃ܂����������ł͎c�O�E�E�E���C����E�I�b�J������ʼn��܂�A���C�ŐԂ̍L��Ɍ������B

�G�[---�Ԃ̍L����Ă���Ȃɋ����́E�E�E�����ƍL���L���z�����Ă����A�����������V���[�����Ɍ����������Ă��邼�B

�r���͊����̂ŃO���S�ݓX�̒���ʂ��Đ����V���[�����ɍs�����ɂ����B�Ԃ̍L��e�ɂ���{�a�̂悤�ȕS�ݓX�œ����͐���������ƂȂ��Ă��ē��{�̕S�ݓX�Ƃ͑啪�قȂ�B��͂���ƍ��c�Ȃ̂Ŋ������Ⴄ�B

�����V���[�������^�̍������S�V���łP�{�̂˂��V��i���j�̎��͂������ƂW�{�̂˂��V�傪��芪���Ă���B�X�̂˂��V��́A���ꂼ�ꂪ���V�A�����̋���ɂȂ��Ă���B

�����́A�C�������邪�J�U���̊��i�n�[���j���~�����̂��L�O���ă|�X�g�j�N�ƃp���}�̂Q�l�ɐv�𖽂������̂����A�������āA���܂�̔������ɂт����肵�A�Q�x�Ƃ���Ȕ��������z�����ł��Ȃ��悤�Q�l�̐v�҂̖ڂ�����ʂ����Ƃ����B��N�s�����C���h�̃^�[�W�}�n���ɂ����̂悤�Ȃނ����b���������B

���݂́A�����قɂȂ��Ă���A���̃t���X�R��͂P�U���I�̂��́B����̗��s�ł̓C�R���i�L���X�g���ɂ����Đ_��V�g��l���L�O���ے��Ƃ��Ė͂��ꂽ�G��ŁA�h�q�i���h�j�̑ΏۂƂ������́B�`���Ӗ�����j�̐�����������������B

�Ԃ̍L��́u�ԁv�͋��Y�}�̐Ԃ���Ȃ��āA���V�A�ł͊v���ȑO����u�ԁv�Ɂu�������v�Ƃ����Ӗ��ŁA������u�������L��v�Ƃ����Ӗ��ɂ��Ȃ�炵���B

�Ԃ̍L��ɍs���O�����H�������������ɁA�M���V�A�_�a���v�킹��{���V���C���ꂪ����B�o�X�̒��ɂăI�v�V���i���̘b������A�{���V���C����i�ꑮ�̃o���G�c�A�I�y���c�̌����͗L���ł���j�Ńo���G�����邱�ƂɌ��܂聐�Q�Q�O�i��ԗǂ��ȁj���x�����A����ȋ@��łȂ��Ƃ߂����Ɍ����Ȃ��̂ł݂�ȂŌ��邱�Ƃɂ���B�����������X�N���ɗ����̂�����A�o���G���������Ǝv���Ă����Ƃ��낾�����̂ŗǂ��@��Ɍb�܂���f���炵���o���G�����邱�Ƃ��o�����B

�{���V���C����͋��ق��H�����̂��߂ɐV�قł̌����ł���A�P������S���܂Ŗ�Q���ԁA�y���ނ��Ƃ��o�����B

�|�����̃u���{�[���x���߂���Ƃ��邳���A����Ȑl���O�ɂ����B

�����������Ń��V�A�Ō�̖�ɂȂ��Ă��܂����B���Ă��čŌ�̖�ł���B�Ō�̔ӎ`�̓o���G�̑O�ɂ���������������܂��ς��f�����Ȃ��B����ꂪ���V�A�����I��Ƃ��������̂��闿���ɂP�x�ł����ڂɂ�����Ȃ������͎̂c�O�ł��B���̋@���������A�����őI��ŐH�������Ă݂������̂ł��B

�z�e���ɖ߂�A���̗p�ӂł���B

|

|

|

|

|

| �����V���[���� | �G���c�B���̕� | �t���V�`���t�̕� | ���哝�̕v�l�̕� | ���X�N����w |

�ŏI��

�z�e�����X���ɏo������̂����A�X�[�c�P�[�X�̓h�A�̊O�ɏo���Ȃ��ŁA�����̒��ɂ����Ă����̂ł��i�T���N�g�y�e���u���O�̃z�e���������ł����j�B�����͕̂ς肪�Ȃ����A�������V�C���ǂ��Ă݂Ȍ��C�ł��B�ŏ��Ƀ��[�j���_�ɍs�����x�݂Ō����Ȃ��B�ǂ����T���N�g�y�e���u���O�̃K�C�h�����i���̈����K�C�h���A�ςɖ��ʂȎ��Ԃ������B

�N���������{�a���͋�������B�S�O�g��������傫�������C�͈�x�����C����Ȃ������B

�傫���ƌ��������Um�A�d�����Q�O�O�g���̐��E�ő�̏������邪�ЂŐ������������߂Ɉꕔ�������Ă��܂�������Ƌ��ɂ���B

�_�C�������h�ɂɂ͐��E�ő�̃_�C�������h�̌���v���`�i�Ȃǖڂۗ̕{�ǂ��납�A����т₩�Ȍ��Ŗڂ��ɂ��A�N�����������o��ƍ���̌��C�͂��ׂďI��ɂȂ�B

���H�����X�g�����ŐH�ׂĂ���ƎႢ�����̂S�l�g�̒��ɓ��{�ꂪ�����b����l�����āA���₩�ɒ��H��o�����B���I�F�D�̂���`���������킯�ł��A������܂����c�Ƃƌ�����ł��傤�B

���̌㏭���Ⴊ�~��o�����A���o�[�g�ʂ�ŃE�I�b�J��L���r�A������ŋ�`�Ɍ������B

�a�ł��Ȃ�̎��Ԃ��������Ă��܂�����ɃZ�L�����e�B���������A�C��E���i�C�����X���b�p�ɑւ��Ă̌����ł���B���̌�͓���葱���B�ʘH���͂��łɂӂ������Ă��ĉ��\�N�Ԃ肩�ő����ł������B

�ו��̏d�ʂ͂Q�O�L���i�G�R�m�~�[�̏ꍇ�j����Ƃ��Ȃ蒴�ߗ���������܂��B���Ȃ݂ɂR�Q�L�����炢���ƂR���قǒ��ߗ�����������܂��B�o���͏����x�ꂽ���A���c�ɂ͒荏�ɒ����܂����B

�ǂ�ȍ��ł��낤���Ɗ��҂ƕs�������荬����������̗��s�ł��������A�����Ɖ��F�̋�̓��V�A�̈�ۂ������ς����B

�W�O�O�N�ƌ������j�͂�����Â��Ȃ��B���̍��ɕ����܂��Ƃ���p�������݂̃��V�A���������Ă���̂ł��낤�B�t�����X�̃p���ɕ����܂��Ƃ���T���N�g�y�e���u���O�̃l�o��Ƃ̌i�F�̓Z�[�k��ƃ��[�u�����d�ˍ��킹�����������Ă��܂��̂ł��B

��Ԏc�O�Ȃ̂͐ō���Ă��錚�z���Ȃǂ̑����́A����œh��łߐF�ʂ��{���Ă��邱�Ƃł���B�����ڂ��Y�킾���A���͋C�ƋC�i��������A�ȓ��e�Ɋ�����͎̂������ł��낤���A�ނɌg�����̂Ƃ��ẮA�Ε������ɂ��Ăق������̂��B���C���S�����炢�ł͌������Ƃ�������鎖���o���Ȃ������B�L�����V�A���ēx���Ă݂������̂ł��B

�~�̓}�C�i�X�R�O�x�ɂ��Ȃ钆�ł̐����́A���̍���z���̂ɑ傫�ȏ�Q�ɂȂ�����������Ȃ����A�܂��t�Ƀv���X�ɂ��Ȃ������ł����낤�B�C�y�ƍL��ȓy�n�E���������̃��V�A�����グ���Ƃ����������ł����B

2007/11/�T�`10

|

|

|

|

|

| �ē��� | ��Q | ��R | �Ǖ�n | �� |

|

|

|

|

|

| ��C | �� | �����V���[���� | �O���S�ݓX�̒� | �N���������{�a |

�ߑ����Տ��q�ƃu�^�K���哃�C�����c�Ƃ̗�

����̊C�O���C�͓Y������܂߂ĂP�S�l�B���n�ʼn�������肢����������l�́k�^�C���o���R�b�N�ŏC�s����C���h�Ŗ��@�R�������J���E�{�����e�B�A�ŃT�b�_���w�Z�E�j�`�R�E�~���N�t�A�[���̊J���Ȃǐ��X�̋Ɛт�����l�^�C�m�̕����ł���B���n���w�Z�̐��k���ɔz�z����ו��̃_���{�[�����i�ѕz�P�O�O�����j���R�ς݂ł���B�ו��̌����Ȃǂ��ς܂��ē�K�Ō��c���A�Ζ{������A�E������l����k�C���h�Ƀ{�����e�B�A�����肢�������l�Ȃǂ̘b�̌�A���t�����č���̗��̈��S���F��B

�C���h�q��͏��߂ĂȂ̂łǂ�Ȋ������v�l���A�S�z���悻�ɃC���h�q��R�P�T�ւ͊���`��荏�Ƀt���C�g�A��S���Ԕ��ō��`�ɓ�������B�@���H�͑����J���[�ł���B���`�ŏ��p���q�̊W�ő҂����ԂP���Ԃ̂͂����Q���ԋ߂��@���ŃJ���d����ԁB�k���܂łɏ������s�@�ł͂Ȃ��������ł����A������������̃|�P�b�g�ɑ厖�ɂ��܂��Ă����܂��傤�B�G�A�C���f�B�A�ł͔�s�@����~��鎞�ɓ��挔��������܂��l

����ȃG�A�C���f�B�A���悤�₭�������ƈړ����n�߂܂����B

����ƒʘH�O���ɁA�E��������f�����斱�����o�ꂵ�܂����B

�����f�����E��ɂ͉���瓛��̂��̂������Ă��܂��B�����������Ȃ̂ł��傤���H

�C���h�͎Y�Ɗv���ł͊��S�ɒx����Ƃ������̂̏��v���ł͐��E�L���́kIT��i���l�ɕϖe�����o���K���[���͗L���ł��锽�ʁA�����E���邳���E�L�����ƌ������f��m���������Ă����̂ł����A�͂����Ă���͖{���Ȃ̂ł��傤���H

���͏斱���������f���Ă��铛��̂��̂́A�X�v���[���̏��ō܂Ȃ̂ł��B

�C���h���{�̌�B���ɂ��@�������ł��Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ̂��ƂȂ̂ł��B�h���܂̂��Ƃ��@�ɂ������ɂ͕�����B

�C���h�͂܂��܂������I

�G�A�C���f�B�A�����`���ї��A�@���͖��Ȃɋ߂��B�܂��Ȃ��܂��J���[�̗[�H�̂悤���B

�f���[��`�����͓��{���ԂŐ^�钆�̂P�����߂����B��`�������Â����Ƃ�����ƂĂ��Â��������B�����R���Ȃ���Ȃ��߂�������X�̉ו����������Ƃ�����̂��A�ו����Ȃ��Ȃ��o�Ă��Ȃ��B�O�͖��ł��邪�����Ɣr�C�K�X�̓����������̂ŃX���b�O�Ɋ����Ė��ɂ͎v���Ȃ��B�Ƃ��납�܂킸�N���N�V�������苿���A�m���ɂ��邳���B�S�O���قǂŃz�e���ɓ����B�}���[�S�[���h�̉Ԃ̃��C�������Ă��炢�����Ɍ������B�C���h�̍����̃I�����W�F�͂��߉ޗl�̈߂̐F�A�q���Y�[���̐l���_�l�ɕ�����}���[�S�[���h�Ƃ����Ԃ̐F�A�^�͕��a�̔������ė͔_�ƍ����Ӗ��A�^�ɖ@�ւ�����B

����ȕ��ɂ̍��ɂ���Ă����̂ł���B

|

||

| ������ | �i�[�����_��w�� | ���x�c |

�Q����

�z�e�����o�ăN�g�E�u�~�i�[���ցA�C���h�Ŏn�߂ēz�ꉤ����ł����Ă��N�g�D�u�f�C�[���E�A�C�o�N������L�O�Ɍ��Ă������ԍ���ŏo���Ă��铃�͂T�w�ō����V�RM�A�����͂R�W�O�i�A�P�w�̕����ɂ̓A���r�A�����ŃR�[���������܂�Ă���A�߂��ɂ͂S���I���猚���Ă��ĂقƂ�Ǐ��x�P�O�O���ŎK�тĂ��Ȃ��S�̓�������B�E���ɂ͑��q���{�̑傫���̓������n�߂����r���Ŏ��S�A���R���N���[�g�Ōł߂������̓�������B�i�C���h�ɂ͂X�O�O�N�����������Ă���Z�����g�Z�p������j���̖����̓��Ő��l�̍�ƈ�������n���ʼn^��ł���l��������X�́A�������ܔނ�̂���`���B�����̓������ɔޓ��Ƌ��ɓ����B���c�̗��̑����ł���B

�f���[����(������)�p�g�i�Ɍ������B

��������Ԃ̒x��Ō��w���鎞�Ԃ��Ȃ��Ȃ蒼�ڃz�e���Ɍ������B�o�X�̎ԑ�����̓C���h�̐����̂��܂��ǂ����邱�Ƃ��ł��A���{�̖����E�吳�E���a�̎�������̃C���h�ō�������悤�Ɏv����B��C������Ă��Ȃ����߂ɐ^���Ԃȑ��z������ōs�����i�͎��ɔ������Ȃ��D���ɂȂ肻���ȃC���h�ł���B�z�e������A�C���h�ɂ͉����Ȃ����X�ӏ��̂����̈�A���߉ޗl������ꂽ���ɂɍs�����܂ł���[������ɓ����A�Ɋy�Ɋy�B����͉�����N���Ă���炵���A�J�[�X�g���œ���Ƃ��낪���܂��Ă��邪��X�͈�ԏ�i�̉���ɓ����B�����͐̃}�K�J���ō����TM���͂S�O�L���̗v�ǂŒz����Ă����T���ȍ��������悤�ł��B�k�J�[�X�g���x�A�o������(�i��)�N�V���g���A�i�����E���m�j�r�A�C�V���i�����j�V���[�h���i�z��j���̑��ɂǂ̊K���ɂ�����Ȃ��A���J�[�X�g����������̂ł��B

���̂悤�ɐl���䗦�ł̓q���h�D�[���i�W�O���A�j�ƃC�X�������ő啔�����߂Ă���̂ł����A���͐l���䗦�����Ėڗ����Ă���l����������̂ł��B����́E�E�E�u�V�[�N���k�v�ł��l

�V�[�N���̓C�X�������̉e�����ăq���h�D�[�������v�����@���ŁA�l���䗦�ł͖�Q���ł��B�V�[�N���k�̊O���I�ȓ����́A����E��L���Ă��邱�ƂƁA���Ƀ^�[�o���������Ă��邱�Ƃł��B���������{�l���C���h�l�̃C���[�W�Ƃ��Ď����Ă�����̂̂ЂƂɁA���́u�^�[�o���Ɋ����Ă���v�Ƃ����̂�����܂����A�����C���h�l�͊F�^�[�o���������Ă���Ǝv���Ă��܂����B����͐l���䗦�Q���̃V�[�N���k�̐l�����������̂ł��B

�R����

�O�̊����ɖڂ��o�߂�B�z�e�����o�������̂͂T���ł������B�T��50�����̏o���ԂȂ̂ł܂��Â����߉ނ��@�،o������ꂽ���h�R(��傤���䂹��)�ɓo��B��N��������đ�ϕ����₷���̂����Â��̂ŋ��̕��܂Ȃ��悤�ɋC�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�o��r���ɂ͍����Ղ��ґz���邽�߂̐ΌA�Ȃǂ�����B�������݂͂��߂ĕA�Ȃ��Ă���̂�������B���͂��܂̕�Ɉ͂܂�Ă���R�M���˒n�ł���B�i���{�ł͋��s�R�E���q�R�Ȃǁj�s��������₪�h�Ɏ��Ă��邱�Ƃ����̖��̗R���B���{���@���̑���k���̋S�����邽�߂��K�A�R�̐����Ȃǂ������ň͂�ꂽ�������ʂɂ͋��F�̃u�b�^�����J���A�}���[�S�[���h�̉ԗւ������������Ă���B��X�������ƉԂ������A�����ɂЂ��܂����č����A������l�̓njo�ɂ��@�v�i�u�b�_���@�T���i���@�K�b�`���[�~�[�E�_���}���@�T���i���@�K�b�`���[�~�[�E�T���K���@�T���i���@�K�b�`���[�~�[�B�u�b�^�ɋA�ˁE���̋����E�C�s�҂̏W���ɋA�˂��܂��̈Ӂj�B�����Ă�������������C�ƐÎ�̒��A�䗈���ɂ��킹�ĎQ�q�B�t�ƏH�̂��ފ݂ɑ��z�̌��͕x�m�R���ォ��o�_��Ђ�ʂ��Ĉ꒼���Ƀu�^�K���Ɍ���Ă���Ƃ̂��ƁA���{�Ƃ͂��̋P���������z�̌��Ōq�����Ă���̂��B��ϋC�����̗ǂ����ł������B

���̌�A����������w�Ƃ��Ĕ��W�����i�[�����_��w�Ձi���k���P���l�A�搶�Q��l�j�V���I���S�����̈�ՂŎ��͂P�T�L���̌����ՁA�������łɃ��P�b�g�̍쐬�}���o���Ă����Ƃ����B�w���h�ɂ⏃�x�P�O�O���̓S�����o�������S���⌺���O���@�t���w�w�ɂȂǂ����w�B�������P�Q���I�̃C�X�����R�c�̐N���Ɣj��ɂ��p�ЂƉ������B

���Ƀ}�K�^���̉��r���r�T����������|�ѐ��Ɍ��w�A���ƕ���̋_�����ɂ͗L���ł��邪�|�ѐ��ɂ��C���h�ň�ԑ����o�������ɂł���B���S�{������|���܂�ő����̂悤�ɂ܂Ƃ܂��Đ����Ă���Â��ȂƂ���ł���B

���Ƀr���r�T�����S���Ղ����w�B�r���r�T�����̑��q�A�W���Z���q���o���̔閧��m������ɕ��ł��鉤�����d�̕ǂň͂܂ꂽ�S�ɕ����߂��B���Ɠ����悤�ɕ���H�A�H���ꂽ�v�l�Ɏߑ�������ɕ��̎��߂�����ꂽ�Ɠ`�����Ă���B���̂��Ƃ��ϖ��ʎ��o�ɐ�����Ă���B

|

|

|

| ���̏o | ��h�R | �}�ł̓� |

���W�M�[������l�吹�n�k�u�b�^���a�̒n�����r�j�E���ɐ����̒n�u�b�^�K���E��O�ɏ��]�@�ւ̒n�T���i�[�g�E��l�̐��n���u�b�^���W�O�Ő��U��������ł̒n�N�V�i�K���l�̈�ߑ������̒n�u�b�^�K���Ɍ�������R���Ԃ̃o�X�̎ԑ����猩����i�́A���{�̉�����Ȃ̂��H���D���Y���B��X�͑哃�ْ̊����犽�}���哃�C����Ƃ̃{�����e�B�A�����̎n�܂�ł���B52M�̑哃�ɑ��ꂪ�˂��钆�ł̏C����ƁA�����ƈ��B�͈ꏏ�ɏC����Ƃ��o���邱�Ƃ��ϊ��ł����B���Ƀ{�����e�B�A�Ƃ͂��̂悤�Ȏ��Ȃ̂��B

���ꉺ�ɂ͎߉ނ������J���ꂽ�����@���i�����̂����Ƃ𖼂Â���ꂽ�j�������̖ƕ���ł���B���̋����@�����ォ�猩�Ă̍�ƁA�C���͂R�O�x�����������B��K�����ł͓��s�̉ԉ�����ɂ�茣�ԁB(��K�̎ߑ��͎Ⴂ���̎ߑ�)�k�I�E���̖����������@���ɏ���Ă���͎��肪�͂��āA����Ȃ��悤�ɂȂ��Ă��邪���ʂ̌v�炢�Œ��ɓ�������@���Ɏ���|���Q�q����B�l�������q���ւ�������A�ߑ��̕������o����܂ł͎ߑ��̑��Ղ�ɍ��������Q�q�̑Ώۂł������B�������K���X�̔��ɓ�����Ă���̂Ŏ��G��邱�Ƃ��o���Ȃ��B��������哃����Ƀz�e���Ɍ������B

�S����

�����Ƀ��K�����B���̑O�ɋ߂��ɍ݂���{���̑傫�ȕ�⸈�{�����Q�q�B�����ă��K�̊�{���R�O�����炢�s���B���������ɂ��������g�̂��y���Ȃ����悤�Ȋ����ł������B�C���h�̋C���͒��[��������������30�x�ȏ�ɂȂ芦�g�̍����傫���đ̒�������Ղ��B

���H��ɓ�����l�����ꂽ�T�b�_�X�N�[����K��Đ��k�Ƀv���[���g�B�����͂��x�݂������ʊw�Z�ɗ��Ă��ꂽ���k�T����P�Q�̎q�������R�T��(���i�͂T�O��)�ڂ��P���Ă��ĂƂĂ��������q�������ł���B�������w�Z�ɂ͈�ƂɂP�l��������Ȃ��Ƃ̂��ƁA������l�́A�A�ȂƑ����J�[�X�g���x�₻��ɋN������Љ�I�Ȗ�����f���邽�߂ɂ͕n�����q���B�ɂ��������]�ƊK���ɊW�Ȃ��`�����X��^���鋳�炱�������̎�i�ƂȂ蓾��ƍl����ꂽ�B

�n�����l�X�ɐH�ו��Ȃǂ�������^���Ă����W���Ȃ��A���炱�����̒n���L���ɂ��Ă������Ƃł���A���ɂ��̒ʂ�ł��邱�Ƃ����Ɏf�����ѕz�̔z�z�ł��݂��݊������B��X������������ɂ͂ǂ̊K���ɂ�����Ȃ��A�E�g�J�[�X�g�̕n�����l�X���ǂ����炩���S�l���W�܂��Ă���B��ɏ��������ŏ��̂����͔z�z�̖ѕz�����ō�@�ɏ]������Ă������A�킸���̎��ԂɎ�荇���ɂȂ��Ă��܂��댯���������Ă��܂����B��ƂɈꖇ�̂P�O�O���̖ѕz����荇���ƂȂ�킸���U���łȂ��Ȃ��Ă��܂��̂ł������B����̑���͊w�Z�̎q�����������ėǂ����������B

��Ԃ̎��Ԃ������Ă���̂ŋ}���ʼnw�Ɍ������B�w�͍��G���Ă���A��H������A������͐l�̔g��~�������ړ�����A���H���z�[�����܂�ŃS�~���̂悤�ł���B�l���ȊO�͉��ł������Ă���B������H�ɂ͐l�����������Ă���B���ɏL���������邳���̂ł���B�\�z�O�ɗ�Ԃ͒荏��菭����������荏�ɏo���A�K����14�F10���}��ԂŃ��K�[���T���C�i�x�i���X�j�Ɍ������B�荏�Ƀx�i���X�ɓ������������ꂪ�w�̃z�[�����Ǝv����悤�ȗL�l�ł���B�|�[�^�[���X�[�c�P�[�X���Q���ɍڂ��ĉ^�ԗl�ɂ͋������B

����͖������x�c���}���y�����[�H��B���Ԃ̊W�Ńu�b�^�����������ɂ����X�W���[�^���ɂ͍s���Ȃ��������A�K�C�h�̌v�炢�œ����i�Ă��~���N�ŕ����ĊÂ����������́j�����H�o�����B

�T����

�S�������[�j���O�R�[���B�������炨�F��Ȃ̂��X�s�[�J�[������₩�ɉ��y����������B�K���W�X��̟������i�����Ȃ����X�������Ɍ������B�Â��������矔�������A�䗈����q�ޑ��z���q�B���j���ł������ςȐl�o�ł��邪��X�͏����ȑD�ɏ���݂ş������Ă���l�X���ʐ^�ȂǂɎ��߂�B�S���Ȃ����l�X�̋��{�ɉԃ��[�\�N�⋛�����ꂼ��T���s�[�i1���s�[��3�~�j�ŋ��ߐ��여�����s���B

�U�����߂���Ɛ^���Ԃȑ��z�̌䗈���A�����̐l�X����ĂɎ�����킹�q�ށB���ɑD���݂ɊA��X�������ł���B���Ȃ��ƌ����Ă������̎��̂�玞�ɂ͐l�Ԃ̎��̂�����Ă��݂��炯�̒��ɓ���̂͏����E�C���K�v�ł��邪�A����������������ɂ͟��������݂��B�k���̂�䶔��ɂӂ��Ă��̍����K���W�X��ɗ����A䶔��ɂӂ��ɂ͓��{�~�łQ���~���|����̂ł����̖����l�͓d�C�ŏĂ��A����ɕn�R�Ȑl�͂��̂܂��̂��K���W�X��ɗ����B�����͑傫�Ȍ��̎��̂�����ė��܂����B�Y��A�����ł͂Ȃ��A��s��̐��E�����R��̂ƂȂ��Ă���s�v�c�ȂƂ���ł��l

�K���W�X��̐��͈ӊO�Ɖ������A����ł���B���̍����S�n�悭���ɐG��A�q��̂��ׂĂ���������o���A���Ƃ̐��炩�ȐS???�����߂����̂ł����B�����E�E�E�z�e���ɋA��}���ŃV�����[�Ő���!!!�C���h�̐l�X�̓K���W�X��ş��������邱�Ƃ��ꐶ�̊肢�炵���B�ł��邩��Ղ�Əd�Ȃ�吨�̐l�X�������Ɗ����ő�ϓ��₩�ł������B

�����S�吹�n�ߑ����]�@�ւ̒n�T���i�[�g

�܂��ŏ��Ɍ��w�����̂́u�T���i�[�g�����فv�����́A�C���h�̂��D�ɏo�Ă���A�V���J���̐Β��̂Ă���ɂ������S�����q�̒������A������Ƀf�`���ƒu����Ă��܂����B������������B��́A�L���Ȗ@�ւ��W������Ă��܂��B���́A�������q���h�D�[���̐Α��ȂǂȂǁB

���Ɏ߉ނ������J����A�ꏏ�ɏC�s�����T�l�ɐ��@�i���]�@�ցj���邽�߂ɕ����ăT���i�[�g(���쉑)�Ɍ�����ꂽ�߉ނ̎p�͋��F�ɋP���I�[�����o�Ă����ƌ����B�߉ނ��}���邽�߂Ɍ��Ă�ꂽ�}���̓������w

���Ɉ�Ռ����iDeer�����j�B�������������ꏊ�ŁA�T���i�[�g�Ƃ͎��̎���Ӗ����Ă���A�ޗǏt���_�Ђ̎��͂�����^�����̂ł���B������Ղ����ɃA�V���J���̂S�{�̐Β����܂ꂽ�܂܍�Ɉ͂܂�Ă���܂����B�傫�ȃ_���[�N�E�X�g�D�[�p�i����43.6M����36.6M�j���������A������ƕ��ꂩ���ł������ʂ̈ꕔ���Y��ȃ����[�t���c���Ă��܂��B���ꂪ������C���̍Œ��ł����̂ł������܂���`�������܂����B�ꏏ�ɓ����ނ�̏Ί炪��ۂɎc��܂��B���Ȃ�傫�ȃX�g�D�[�p�Ȃ̂œ��A�Ŕ�ꂽ�̂̋x���B

�������[���E�K���_�N�e�C���@�B���]�@�֎������ɂ���lj�͓��{�����͂��Ă��܂��B�쐶�i����i1885�`1973�j�ƌ�����Ƃ��`������i�ł��B����͐�O�̂��ƂőS�R�m��܂���ł����B�lj�̓u�b�^�̐��U��`�������̂ł��B���w�ɓ�������������A��l�̓njo�ɍ��킹�������Q�q����B

�����ł̐��@���n�܂�ƂȂ��āA���{�܂œ`���A�����̓��{�����邱�Ƃ��v���A���������{�̌��_�̂悤�ȋC�������̂ł��B�܂��A�@���I������̊�т������Ă��܂����B

�x�i���X14�F40���i�XW724�j�̔�s�@���x�ꂽ���߂ɓ��}��Ԃ̓L�����Z�����ăo�X�ŃA�O���Ɍ��������Ƃɂ��邪�K�^�K�^�̍������H���S���Ԉȏ�Ŕ�ꂽ�B�z�e���ɒ������̂�22�����߂����B����̎ߑ����q�̗��͏I���B

�U���ځ@

���E���\����ό������ł����^�[�W�E�}�n���֖K�������B�o�X�́A���ږړI�n�܂ł͍s���Ȃ��̂ŁA���ԏ�œd�C�o�X�ɏ抷�������œ����B�o�X���~��ĕ����Ƃ��Ȃ茵�����Z�L�����e�B��������ꗿ�͂P�O�O�O���s�[�ƍ����A�~�l�����E�I�[�^�[�̃{�g���ƌC�ɂ��Ԃ���J�o�[���z����B�₪�Ĉُ�ɑ傫�Ȑԍ���̖傪�����Ă���B�����Ė�̉��ɂ́A�ƒ뉀��O�i�ɂ��Ă��̃^�[�W�E�}�n��������B���E�Ώ̂̔����嗝�̋������ܗl����B���̑z�����傫�������B�P���ɂ������B�Q�Q�N�̍Ό��ƍ��Ƃ��X���قǂ̔���Ȕ�p���������グ���s��Ȕ����̓a���ƌ����ׂ����A�ǂ̖͗l�ɂ͕�Ȃǂ��g�p���ꖄ�ߍ��܂�Ă���A���z�����ɂ��F�X�H�v����Ă���̂��ʔ����B�ނ����b�ł��邪�A���̌��z�Ɍg������E�l�����̎��藎�Ƃ����̂悤�ȑf���炵����������x�ƍ��Ȃ��悤�ɂ����̂ł��B

���ɐԍ�����X�T�N�̍Ό����������グ��ꂽ�A�O�����ցB���������ʂȂ炷�����Ǝv���̂����m��Ȃ����A�^�[�W�E�}�n���̃C���p�N�g�����������̂ň�ۂ͎ア�̂�����.

�ǂ���ɓ���ɂ����Ȃ�Z�L�����e�B���������A���܂��ɕ����肪���邳���B�i���N���O�̒��������邳������������قǂł͂Ȃ��j���������邩�o�X�ɏ���Ă���l�i������ԓ��ł���B�k���ꂮ����������ɓn���Ȃ����Ƃł��l����̎q�ɐ��܂ꂽ�q���̘r�⑫���킴�Ɛ藎�Ƃ�����ɂ���Ƃ������������b������B

�A�O�����f���[�Ɍ������B�܂��܂��S���Ԉȏ�̃o�X�̗��ɂȂ�B�Ȃɂ��덂�����H�ƌ����ǐ��������������Ƀo�X���������܂��B�r�����H���Α��̃h���C�u�C���ɓ���A�o��Ƃ��͓������Ƃ���܂ŋt�����o����Ƃ͋����ł���B�o�X�͏B��ʉ߂��邲�Ƃɒʍs�ł��x�������߂ɒ�Ԃ���B����ƃg�C���x�e�ł���A����ɂ̓g�C���������A�o�X�����邪���Â��g�C���ƌ����Ă���V�ł���B�o���邾���Ԃ̋߂��ł��Ȃ��ƌC�ɉ������t���Ă��܂��B�C���h�ł͂��Ɍ��O�g�C�������Ȃ������A�ǂ��ł��g�C���ɂȂ鍑�ł���B�f���[�ɋ߂Â��ɂ�Ԃ̍��G���������A��ςȉ^�]�Z�p��v�������B����ƃ��X�g�����ɓ����A�C���h�����ؗ����ł����B

�V����

�Ƃ��Ƃ��ŏI���ɂȂ��Ă��܂��B�����̕��ɂ͂������悤�����݂�Ȍ��C�ł���B

�f���[�s���ό��ƌ������ߑO���͂��y�Y��������A���ꂪ�ӊO�Ɣ���B���������l�͎��Ԃ����Ȃ������������Ȃ��l�͎��Ԃ���������A�X���ɕt���܂Ƃ���̂͂킸��킵�����̂ł���B��H�╨������������Ƃ�������B��͎s���ό����������ق͏@���֘A�̔��p�i�E�����A�W�A�̌|�p�i�Ȃǂ�����A�ٓ��͍L���ĂƂĂ����Ԃ�����Ȃ��B�C���h��̓p���̊M����Ɏ��Ă��邪��ꎟ���E���̐펀�҂����߂Ɍ��Ă�ꂽ�����S�QM�̖�Ŏ��肪�L�������ɂȂ��Ă��Ă���B���̌�K���W�[���Z��ł��������قɌ������K���W�[���ÎE���ꂽ�ꏊ�Ȃǂ�����B�}�n�g�}�E�K���W�[�̓C���h�Ɨ��̕��E�@���ƁE�����w���҂Őg�����ʂƂȂ��Ă���J�[�X�g���x�A�s�G����P�p�̉^���͂������J�[�X�g���x��ے肵�Ȃ������B���H�͍Ō�̃C���h�����ł��邪��͂荁�h���������O���Ă���B

���H�ド�[�W�K�[�g������n�ցA����e�̃K���W�[�̈ԗ�肪����B�������C��E���œ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��A�M�������C���h�ł͂����鏊�ŌC��E���Ƃ��낪�����B�[�H�͒��ؗ����ƌ����ǂ�͂�C���h���Łi���ؕ��C���h�����ƌ����̂��K�j���܂�i���������B�f���[��23�F15AI314�C���h�q��͎��Ԓʂ�ɔ�Ȃ��A���������Ď��Ԓʂ�ɒ����Ȃ�����������`�ɒ����܂����B

|

||

| �����@�� | �K���W�X��̟��� | �C���h�� |

�߉ނ�������J�������C���h�͂�͂萹�n�Ȃ̂��B���N�͎߉ޒa���Q�Q�T�O�N�̋L�O���ׂ��N�ł���B�����ēV���ƌ����Ă�������͍s���������s���Ȃ����������ł���������X�͈�ʃc�A�[�ł͑̌��ł��Ȃ����X�̎��Ƃ����A�������邱�Ƃ��o�����B�ꐶ�Ɉ�x�̓C���h�ɍs���Ă݂�̂��ǂ��ł��낤�B��i���ƌ�������{�l�̉��l�ς��̂Đ��E�ɂ��鉿�l�ς��������邱�ƂŐ��E�ɂ͂����Ȑl�����邱�Ƃ����Ă����ׂ��ł���B���͍ŏ��傫�ȃJ���`���[�V���b�N���邪�C���h�ɂ͈Ⴄ���l�ς����鎖�ɋC���t�����B�߉ނ��R�T�Ō����J�����n�ł��蓮���Ɛl�Ԃ��ꏏ�ɕ�炷���C���h�A�얳�s�v�c�ȍ��A�݂ȍ������Ĉ��A���鍑�C���h�ł������B�@���������߉ނ��W�O�œ��ł̒n�N�V�i�K���ɂ��s���Ă݂������̂��B

�������k�n�����C���s�L

����̌��C���s�͒������k�n���̐ސ��Y�n�ł����B�����̐މ��H�Y�n�ƌ����Ι͖�Ő��i���H����Ă���̂���ł����A���ǂ��ނ����߂镟�\����͒������k�n���̌��C�����߂��̂ł��B������{�̐ގY�Ƃɒ����ނ͐藣�����Ƃ��o���Ȃ����݂��ɑ�ȍ��ɂȂ��Ă��܂������N�Q�������甽���f�����J��Ԃ���A�₽�܂��𓊂����Ȃ����S�z�����Ă����̂ł����e�n�̐ދƎ҂̌��g�I�Ȉē��Ɋ��ӁA���ӂł���B���������Ȃ������I�ɃM�N�V���N�����Ƃ��낪����������Ŏ��Ɏc�O�Ȃ��Ƃł��B

| ��A��` | �@�E�T���̉��H | �ގs�� | �s���}�[�P�b�g | ���V�A�l�X |

�T���P�S���B�S����NH947�ցA����`��茳�C�ɏo���B��A���i�ɔJ�ȁj�A�l���T�W�O���l�ŕ��ϋC���T�x�`�P�U�x�ƕ����Ă����̂Ŋ������Ǝv���Ă����̂ł����A�V�C���ǂ��ׂ��ӊO�Ə����̂ł��B

�Ƃ��낪���̖�肪�����A���O�]�s���̔�s�@���P�W�F�S�O���܂Ŕ�Ȃ������������T���Ԃ̑҂����Ԃ��������Ă��܂��B�ǂ����܂��傤���ƌ��n�ē��l�i�����j�͕s����Ŗ₤�A�����������ʂ̕��\���������������ĂȂ��B�܂��͂̂ǂ������Ă��玟�̒i���́A��A���ѐލH��̌��w�Ƒ�A�s���ό��Ɍ��肵�s���J�n�B�}篃`���[�^�[�����}�C�N���o�X�ōH��������A�q�q�В��̈ē��ōH�ꌩ�w�B�H����ł͐Ζڂ����ꂢ��2002�̐�@�E�T���̉��H�Ɉꐶ�����ł���A�ق���̑��������Y�ʂɔ�Ⴕ�Ă���ƌ����̘̂͐̂b���Ǝv���Ă����������Ă������ł��B

���̌�ގs������ɍs���ƍL���ꏊ�Ɍ��z�ނ��ςݏグ�Ă���A�ދƎ҂��ʎs�����K���]�̐��@�ɃT���_�[�Őؒf���Ă�����Ĕ����Ă����̂ł��A�H����������l�i�������炷�邩�����[�X�ł���A���ǂ��ǂ���������Œl�i�̌����܂��y�������̂ł��B�����̂Ō����u�����y�Y�ɔ����l�����܂����B�s���}�[�P�b�g�ɂ͉ʕ��E�ߗށE�H���i�ȂǗl�X�Ȃ��̂����ה����Ă���A���̓������������ƌ����b�����邪���̓��͌�������Ȃ������B�ǂ��Ō������������ȕ�������ŗ��邩��ʔ������܂��i�ʒl�i�������B����ł͓��{�̂P�O�O�~�V���b�v�畉���ł��傤�B���X�ٗl�Ȃ��̂�ُL�����邪����܂��̌��ł���B

��A�͂��ꂢ�ȊX�ł���B�����̈�ۂ̈�Ɏ��]�Ԃ������͂����A���̑�A�͍⓹�������̂łقƂ�nj����Ȃ��B

���V�A�ɋ߂��̂Ō𗬂�����A���V�A�l�X�i���V�A�l�͏Z��ł��Ȃ��j������ٍ��̏���������Ȃ��Ȃ��ʔ����B�]���������Ȃ葽�����ׂ��Ă������l�C������̂��ȁH�k���N�̊ώ@����Ƃ��L�����E������̂��ȁH�C�Y�����L�x�Ŕ��������Ĉ����B

���掞�Ԃ��߂Â����̂ŋ�`�ɖ߂�ƍ\���̃A�X�t�@���g�ܑ��H�����ňٗl�ȏL���ƍH���@�B�������ӂ����ł���A���{�Ȃ炱��Ȏ��ԂɍH������邾�낤���I�����͒������C�ɂ��邱�Ƃ��Ȃ����B

�����Ȕ�s�@�i�R���q��j�łP�X�F�R�O���ɂ���Ɖ��O�]�i�����]�ȁj�ɍr���ۂ������B�z�e�����ヌ�X�g�����ŗ[�H�ƂȂ肩�Ȃ蒷������ł������B

| �D�^���H | �ލ̌@�� | �ލ̌@�� | �ލ̌@�� | �e���ɃW�[�v |

| �_�k�� | �ь�������̔� | K12�̌@�� | ���� | �Ζ� |

�P�T��

��ς悢�V�C���A������ł͜k�D�V���ł���B�����S�����납��z�e���߂��̌����łȂɂ��ɂ��₩�ȉ��������ċN�����ꂽ�������B���N�����ĐF�X�̑������Ă���悤���A���ɍs�������Ƃ��v�����������̂���s���Ă��܂����B����͂⌳�C�Ȑl�̑������ƁI

��鍇���̂Q�l���܂߁A���т������Ɍ������������H�𗘗p���Ă��ꎞ�Ԓ�������̂Ńo�X�̒��Ō���̐ޏ��ɂ��āA�w�ދƊE�͂܂��܂��Q�O�N�͍�������ł��傤�A���ꂩ��́u���̎��ォ�瓪�̎���ł���v��肭�����g����������ׂ��ĉ������Ɓx���\����ږ�ŐސV���Џ���L�҂̂��b������܂����B

�c�����i�̒��A�ˑR�o�X����ԁB���̘e���ɃW�[�v������ł���B�n�В��̈ē��Őލ̌@��������ׂ̃W�[�v�S��ł������B���ꂼ�ꕪ�悵��ςȓD�^���H�̊i���̎n�܂�ł������B�̌@���n�߂ĂP�O�N�̂ʂ��ߍf�ڂ����̍̌@����ɓ����A�R�O���i�����Ē������̌@�ꂾ�B�N���������̌@��Ɏ��Ă���Ȃƌ������H�啪�傫�Ȑ��o�����ȑw�ł���B�Ζڂ��F���Ȃ��Ȃ��ǂ��̂Ń��[�U�[����]���Ă���Ǝv���̂����v���͐F�X�ł���B�x�����͔��[�ŏ�肭����Ă��ĉ����o�Ă����B

�R���猩��i�F�͂܂��i�ʂň�ʂɎ��F�̂����炫���]����ϗǂ��B���������̓���傫�Ȑ�ς�ʼn���g���b�N�͑z���ɐ₷��B���̂̂Ȃ����Ƃ��F��܂��B

��������X���������������ʼn���킯�ł���B�o�X���������Ƃ��͂ق��Ƌ����Ȃʼn��낵���̂ł����B�L���ܑ����H���s��������_�k���͂Ȃ�ƒ��ՂȂ��Ƃ��낤���B�����čL�������k���̂͋��Q���A���̂��肳�܂͉��\�N���O�Ɍ������{�̕��i�ł���B�܂��Ȃ��ь�������Ɍ��傫�Ȉē��Α����ʐ^�Ɏ��߂�ׂɃo�X����Ԃ����A�������ː����܂�Ō��������Ȃ�����ȕ��ł������ގY�n���B��r�̂��߂ɑ�|�N�͋}����삯����A����щz����̑O�ɗ������U��ނɁA����ł͊F������U���Ă��ʂꂵ�܂��傤�Ə�k����ь����B

���͒��H���Ă��ǂ�����Ɨ\���ύX����K12�̌@��Ɍ����A�F���H���Y��ӗ~�I�Ɍ��ĉ��B���̍̐Ώ�͂��Ȃ�傫�������H���ǂ��B�@�B�͂Ɛl�肪��肭�����Ă���悤�Ɋ������B�W�u�N���[�����x�ݖ��������Ă���߂��ł͓�������Ɏg������������l�����l�����Ă��܂����B

�����ɂ����[�ŏ�肭���ꂽ�Ζ����������B���͂Q�O�O�O�N�ɔp�B�ɂȂ���K7�̌@��ցi�傫�Ȑނ��o�Ȃ��Ȃ����ׁj�B�m���ɗ������������̂��肾�B�傫�Ȍ��ɐ������܂��Ă���p�Ђ̐Ղ͂�͂�₵�����̂ł��B

���H���x���Ȃ������Гc�ɂ̃��X�g�����̐H���͂Ȃ��Ȃ��|���B�X�̒����ɕ����u����Ă������Ă̋r���O�{�����ʒu�������Ⴄ�̂Ŕ`������Ō��Ă���ƁA�X�̐l���G��Ă͂��߂Ƒԓx�Ŏ������B���t���ʂ��Ȃ��Ă���������̂ł��ˁB

�܂��܂��ܑ�����Ă��Ȃ����H�������Ԃ��A����_�ɑ^�R�̔�Ƃ��������W�������Ă����B����Ȋ����̓��W�����{�̐ގY�n�ɂ������Ă���Ƃ����ȂƊ������B

�[�H�͗\��ʂ�̎��Ԃɂ��̒n���̖������L�q�P�Q��ނ��o���A�ǂ���k�D�h�i��ϔ��������j�ł��邪�ƂĂ��������ĐH�ׂ���Ȃ��B�������L�q����H�Ȃ̂ł��т͏o�܂���B�Ă��L�q���o�������܂�l�C�������̂ł��B���͐��L�q�̂��܂���Ă������̂��Ă��L�q�Ȃ̂ł��B���{�̏Ă��L�q�͈Ⴄ�Ǝv���܂���B����͐H�ׂ��܂��Ƃɂ������̒n���̂��т͔����������{�̕Ăɕ����Ȃ����������Ȃ̂ł��B�����̒��͑����̂ő����x�ނ��Ƃɂ���B

| ���\������ | K7�̌@�� | �Гc�ɂ̃��X�g���� | �^�R�̔� |

�P�U��

�z�e�����̒�d�łU���O����G���x�[�^�[�������Ȃ��������o���Ȃ��̂ŁA���߂ɏo�����ĉw�̓��ʑҍ����ŋx�e�A���O�]�w���n���s���Ɍ������B�V���荏�ɗ�Ԃ��o���B�S���ԂP�T���̗����n�܂����ԓ��͖��ȂŁA�Ō㕔�̎ԗ��œ��{�l�͉�X�̂݁A�₪�ĒʘH�̉��ӏ����ŏ斱������肽���u���g�����v���n�߂������l�̐l�B���������ʍs�ɂ͎��Ɏז��ł������B��Ԃ̗����Ȃ��Ȃ��̂��̂ŗ�ԏ斱���i�Ⴂ�����j�ƒ�����̕��ɗ]�O��������璇�Ԃ̎�l�B�A���̐��ʂ͔@���ɁH�ޏ���̔���ɂ͂��Ȃ苦�͂����Ǝv�����H�ԑ��̌i�F�͓܂��ōs���ǂ��s���ǂ��c�����i�������������ɍL���Ɗ�����B

��s�s�n���s���w�͑�ςɂ��₩�ŁA�z�e���͉w�̂����O�ł������B

���H�̓z�e�����ł��܂��Ă���n�В��̐މ��H�H��O���ނ̌��w�Ɍ������B��d�ōH��͋x�݂Ŏc�O�ł����B�d�C���t���Ă��Ȃ��H��Ɛl�����Ȃ��H��͉�����т����B�ь��̍̌@�ꂩ��o�������̍H��ʼn��H���Ă���̂��B���̊����n���s���ŔN�Ԃ�ʂ����H���Ă���ƌ������A���̗l�ȍH��ɂ͌����Ȃ��A���܋������������Ƌ��ɕ����オ��B���̍����͓��{�ɔ��ł��鉩���Ɠ����Ȃ̂��A�ڂɓ�����������Ő@������B

�ь��̍̌@�ꂩ�疳���ɉ^�ꂽ��������̐�����Ɗ����ʂƊ�����͎̂������Ȃ̂��H�ǂ����i���o���邱�Ƃ�]�ނ̂ł��B

�u���܂莞�Ԃ�����܂���s���ό����ăz�e���ɍs���܂����H���Ԃ�������܂�����n�ɍs���܂����H�v�K�C�h���₤�B���������������Ă���n�ɍs���܂��傤�ƌ��܂�B�S�O���قǂŊ������쉀�ɒ����܂����B�ʐ^�B�e�֎~�Ƃ����ǂ���͂�ʐ^���B�肽���B�Ď��l���t���Ă��钆�ʼn��Ƃ��B�e�����邱�Ƃɋ�S�S��B��n�̌����͑S�ē�����ɂȂ��Ă��ċK�i�E���R�������������ɂȂ��Ă���B��������i�X���ɍs�����Ƃɑ傫�Ȃ��悪�����Ă��Ĉ�ԉ��ɂ͗��h�Ȕ[����������B�y�n�͍��̕��ł�����n�̎g�p���͂V�O�N�i�}���V�����̎g�p�����V�O�N�j�A���`�O��̎g�p�ł��̌�͍X�V����̂ł��傤�B

�n���s���s���ɖ߂�r�����X�g�����ŗ[�H�ɂȂ�B���q����������P�U���łɂ��₩�ɒ������ɔ����Ŋ��t�̘A���A���߂Ȃ����ɂ͏��X�c�O�ł������B

| ��� | �n�В� | �z�e���͉w�̂����O | ���H�H�� | �O���� |

| �傫�Ȃ��� | ������ | ���ɔ[���� | �������쉀 | �����������Ŋ��t |

�P�V��

�n���s�������A�Ɉړ��V�F�P�T���z�e�����o���A�w�O�ɂ���̂ő�ύ��G���Ă���o�X�̓��C���b�N���Y��ɍ炭�����T�O�����ŋ�`�ɓ����B�����b�ɂȂ����n����ƕʂ����ɒ����B���ꂩ�炪���̃n�v�j���O�̎n�܂�ƂȂ�B��A��`�͉J�E����ׂ̈ɔ�s�������킹�Ă���ƌ������ɒ��������̒����j���H���A�o����ߌ�Q���߂��ɂȂ�Ȃ��Ɣ�Ȃ�����r�[���ł����݂܂��傤�ƌ����B�r�[���P�O���ŃR�[�q�[�Q�T�����Ȃ��͂ǂ����I�т܂����H���̓r�[�������߂Ȃ��̂ō����ق���I�т܂����B

����͂�j���̌��t�������ɂȂ�Ƃ́I

�P�P�����ݕ����q���Ђ��x�����B�E���̌�͂����Ђ�����҂̂݁B�������Ȃɂ����Ȃ����ɂȂ�B�J�b�v���[�����i���ꂪ�܂��傫���j�����Ȃ������ɂƒ������Ē��H�ɂ���B���̌�q���Ђ��ٓ��̎x������A�Ⴂ�l�B���撣���Ē��B���ė��Ă��ꂽ�B���炭�͗ǂ����A�������ɂT���ԉ߂���Ɓi����Ƃ��̑�A��`�T���Ԓx��́A�ό����o�������j���������Ȃ邪�A��`���ł͂ǂ��ɂ��Ȃ�Ȃ��B�������o���̂Ŗ����̂ŐQ�Ă��܂��܂����Ԃ͗]��قǗL��B����ȂƂ��ɂ����A���̐l�̐l�Ԑ����o����̂ł���B

�����Ő��������ɂ͐�̗���̂悤�łȂ���ƂĂ��������Ȃ��Ƃj���H���A���ɂ��̒ʂ�ł���܂����B

�W���Ԃ��o�߂�����Ɠ���J�n�̃A�i�E���X�B�苒���Ă��܂����V���b�v����ɓ�����Ɍ������B�����l��������ōq���Ёi��������q��j�̐l�ɋl�ߊ���Ă�������Ȃ����̂͂��傤���Ȃ���B�斱������荞�݂���Ɠ��悪�o�����B�����Ă킸���P���ԂQ�O���̃t���C�g�ɂW���Ԃ̑҂����Ԃł������B

��A��`�̉J�͂������Ă���������ł����B�z�e�����P�W���B���X�g�����ł̐H���͂����ȐH�ނ�I��ŗ������Ă��炤�̂ł��B�Ƃɂ�����������ׂɍ��ɂ��܂��傤�Ƃ������ƂƂȂ蒷���E�ς̈���ł������B

| ��ύ��G | ���C���b�N�̉� | �ٓ��̎x�� | �J�b�v���[���� | �苒���Ă��܂����V���b�v |

| �Ⴂ�l���� | �Ⴂ�l���� | ����a�z�e����� | �����S�{�Ђ̃}�[�N | �����S�{�� |

�P�W��

�ŏI���A�����̈���͋A�H�̎��Ԃ��܂߂�Ƒ�ςȒ����ɂȂ肻�����B����܂ł̉J���オ���ϗǂ��V�C�ɂȂ�܂����B�W���o���A���H�n��ɂ���v����̐މ��H��Ɍ����B�T�O�l�K�͂̉�Ђ����݂�ȎႢ�B�������H����͐Ε������������肠�܂�ǂ����Ƃ͂����Ȃ����AK�V���[�Y�̐ނő啪���C������܂��B�����ꌬ�̉�Ђ��������̂łȂ��Ȃ��Z�����B�ǂ�ǂ�F����ӗ~�I�ɓ������܂��B

�ڂ��Z�������ĉ��B��������Ⴂ�l�����������Ă��āA�������ꐶ�����ɓ����Ă��邻�̎p�͔������������B��A�s���ɖ߂�g�C���q�̂��߂ɋ���a�z�e���ɒ�Ԃ���B�Â����ꗬ�z�e�����B�����S�{�БO�ɂ���}�[�N���������}���z�[���ɐl�C������悤���B���{�l�X�i���ۂ͓��{�l���Z��ł����ł͂Ȃ��j�Ȃǂ��ԑ�����ό����Ď��̓K�C�h�̎d���̂ЂƂA�������Ɉē����ꂽ�B�i�T�O���̎��Ԃ��Ƃ�j�ލH��̎��Ԃ̒Z�����c�O�Ɏv����B��������������Δ��������Ȃ���̂��B�������̎��Ԃ��I�[�o�[�����̂ł��̕��H���̎��Ԃ��Z���Ȃ����B

��A��s��ւQ�T���قǂœ����B�ו���a������A���Ȃ����߂���̃`�G�b�N�C������i�����̓K�C�h������Ă��ꂽ�̂��������K�C�h�̋�`���������萧���ׁ̈j�B�����͗\��ʂ�ɔ��łق����Ɗ肤�B�K���P�S�F�Q�O������`�Ɍ������B��͂���{�̍q���Ђł���Ɩ��Ɉ��S�����̂͂Ȃ����낤�B

����̌��C���s�͏\�����C�o�����Ǝv���B����������낢�댾���S�z���Ă������܂������S�z�͖��������B���������̐ދƎ҂ɂ͑�ς����b�ɂȂ�܂����B���ē����������������ދƎ҂̕��X��ϓ��{�ꂪ���ł����B

�A�J�V���̉萁������ς��ꂢ�ȑ�A�̊X�͐t���L���L���P���ĐS�Ɏc��܂����B���ƂP�T�Ԃقǂł��ꂢ�ȉԂ��炭�悤�ł��B����ȂƂ��ɂ�����x�K��Ă݂������̂ł��B�A��̃n���s����`�ł̒����ԑ҂��ɂ��Ē�������q��̑Ή��͂������ėǂ��Ƃ͂����Ȃ����l�X�Ȍo���̂ЂƂ��B

���C���b�N���Y��ȉԂɖƂ������Ă�낤�B�����������ďo���������T�O�����g�����A�M�k����s���Ă��܂����͎̂c�O�ł���B���n�̐l�B�͓��{�l�������l�����m���Ɍ������邱�Ƃ��o����B�ȑO�k���ɍs�������ł����{�l�ɂ͂���ɂ���A�����l�ɂ̓j�C�n�I�Ǝg��������B���炵���˔\���Ɗ��S����B�c�O�Ȏ��́A�g�ѓd�b�̃A�C���[�h���g���Ȃ����ƁA�C���^�[�l�b�g�������������ł��B�₪�Đ��E�������ł������ŃC���^�[�l�b�g�̐ڑ�����������߂��ł��傤�B

2005/5/28

�g���R���s�L�@�Q005/12/18�`25

�P�Q���P�W���i���j

|

���\�N�Ԃ�ł��낤��12���̐�́E�E�E���ł���o���̓�����~�葱������͂P�������B |

�P�P�F�T�O����J�n�A�P�S�F�Q�T�����B

���݂P�U�F�S�T���A�[�H���I���A�O�������ԈÂ��Ȃ��Ă��邪���ꂩ�炱��ȏ�Ԃ�10���ԂقǑ���13���Ԃ̃t���C�g�ł���B

�g���R�q��͏��߂Ă��E�E�E�@�̂͌Â���

�f��͖ʔ����̂��������A�X�|�b�g���C�g�͌̏�Ńp�\�R����������ɂ���������A�d���������̂ł��炭�Q��Ƃ��邩�B

�����̈���͒��������B

�C�X�^���u�[���ɒ����Ă��獑�����ɏ抷��������ςȐ�~��ŁA��������̓V�C���S�z�ł���i�K�C�h�̘b�ł͓V�C�̈������������悤���j�B�C�X�^���u�[�����獑�����ŃC�Y�~�[���Ɍ������̂����A�Q�O���x�ꂪ�������A���ǃC�Y�~�[�����������Ȃ�x��钆�ł���B�}���ŐQ�邱�Ƃɂ��邪�H�H

|

|

||

| �G�t�F�\�X��� | �G�t�F�\�X��� | �匀�� | �g�C�� |

�P�Q���P�X���i����j�@

�������邾���킩��Ȃ�2�F30�����ɐQ��������Ȃ��A���ǂS�F�O�O�ɋN���Ă��܂��A�V�C���ǂ��̂�������Ȃ��B

�������V���Ԃœd�b�Ȃǂ���ɂ��l���Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ŁA�C�O�Ŏg����g�ѓd�b���C���^�[�l�b�g�Ő\�����݈���P�O�O�~�Ŏ�Ă����A�\���Ɏg����̂Ŋy�����B

�g���R�̓V�C�\�͂���A����V�C���ǂ��Ȃ��Ă����̂ŏ������C���o���B

��^�o�X��10�l����Ԃ��Đ���}���A����ɗ������A���̂����ł���̂ƃI�t�V�[�Y���Ȃ̂ł��Ȃ�̊����ƐÎ₪����B���ɁA�G�t�F�\�X�����ق�G�t�F�\�X�̈�Ղ�����w�A���Ȃ�L���ꏊ�ł���B��͂�M���V���ɋ߂��̂ŗl�������Ă���B��������̖A�M���V���������Ă����C�I�j�A�l���s�s���Ƃ����݂������Ƃ̎n�܂�Ȃ̂�����B�Z���X�X�}���فE�匀��E���~�E�X�̔�E�g���R���C�Ȃǂ����w�B�M�����������Ă����ꏊ�Ȃ̂ō�����������ꂽ�B

�ቻ�ς����i�F���ԑ����璭�ߒ��H�ꏊ�ɐi�ށA�g���R������ȂɊ����Ƃ́E�E�E

�P�S�F�O�O����ƒ��H�B�x�C�V���q���Ŗ��������ł���w�������̋��Ă��x�ł��邪�A�����������ď��������H�ׂ��Ȃ��i�L�c�C���h���͋��Ȃ̂ł��j�B

�ΔȂ̌i�F�͂܂��i�ʂł����A�������̂Ɗ����̂ő��X�Ƀo�X�ɖ߂�B���̌�͓r���h���C�u�C���Ńg�C���x�e�ȊO�̓o�X�̒��A18�F00�O�Ƀz�e���ɒ����A�܂��͂��������ē��{�̂��������ށi���N�O����}�{�Ƃ��������Q�j�B�V�F�O�O����[�H�i�z�e���̃o�C�L���O�j�����ȒP�Ȃ��̂ł���20�F00�ɂ͕����ɖ߂�B���̕��@���D���Ȃ��̂�I������悢�̂Ƒ����I��̂Ŏ��ɂ͗ǂ��ł��傤�B�p���b�J���Ŕ��܂�B

|

|

||

| �q�G���|���X�̈�� | �Ñ�̕� | �Z���X�X�}���� | ����}���A���� |

�P�Q���Q�O���i����j

�܂��T�F�R�O�ł���B����10���O�ɐQ���A3�F30������Q����N������ł��邩��5���ɂ͋N���ă��[���̊m�F�A���������ꂾ�B���������Ȃ芦���B����ό��ł��Ȃ������q�G���|���X�̈�ՂɌ������A�Ñ�̕悪������Ɍ@��o����Ă����B���̕�n�̒����o�X���i�ݐ_�a�̈�Ղ����w�B�������~���̒��ɋP����̂̑�������������ꂽ�B������͕X�������Ă��Ă�芦����������B

�J���Ƀp���b�J���̐ΊD�I������B����̐������~�ς���300���[�^�[������Ƃ����^�������i���o���ĉ�����Ă���l�͑s�ς��B

�ό��q�����Ȃ��̂ł炭�炭�f���œ����Ă݂���A�ʐ^���ʂ�����y���ނ��Ƃ��o�����B�X������悤�Ȋ������������o��̂ʼn���̒r�ʼnj���l������B���H��͂����Ђ�����440�L���o�X�ŃR�����ցB

�V�C�͗ǂ������~�����Ⴊ���Ă��Ă���B����������܂��Y��ȕ��i���������o���Ă���Ă���B�R�����s���ό��͈Â��̂Ŗ����ɂ���17�F30�z�e���ɓ���B�傫�����Y�킾�A�����̃C���^�[�l�b�g�ɖ����Őڑ��ł����̂ł��������ɑ��M���������B�p�\�R�������Q���Ăǂ̈ʃC���^�[�l�b�g�ɐڑ��ł��邩�������Ƃ��y���݂̈�ł���B

|

|

||

| �ΊD�I | �p���b�J�� | ����̒r | �^�[�o���̊����� |

�P�Q���Q�P���i����̂��܂�j�}�C�i�X�R�x

�g���R�̌Â��w�Z(�_�w�Z)���܂����Ă��烁�u���[�i��_�B�_�w�Z�̃V�X�e���͏㋉������������������A���̃V�X�e���������̂��߂ɂ��Ȃ肻���Đl�ԊW�ɂ��ǂ��Ȃ�ƌ����B����ȋ���V�X�e�����Ȃ����ݎ�����Ȃ��̂��낤���B

���u���[�i��_�ł́A�������ł��M�҂͓�����߂��ɂ��鐅���Ŏ�E���E���Ȃǂ𐴂߂Ă��璆�ɓ��莀�҂ɑ��Ă��F�������B�C�X�������̂��F��̎d���͓����̂�����̂��B��_�̒��ɂ͊��������������ł���A�ق̏�ɒu���ꂽ�^�[�o���̊������ł��̐l�̌��т�\���Ă���B

�����̓n�C���C�g�̃J�b�o�[�h�L�A�i�������n�̒��j�Ɍ������Q�R�Ok�ł���B�o�X���ʂ铹�H��̂͂炭���ɉו����悹�Ēʂ����V���N���[�h�ł���B�T~6�L�����Ƃɑ����h������A�l�ԁE�ו��E�炭���������Ƃ���ŋx�߂�����h�̌��w�A�V���N���[�h�̋N���͌��̍������ɂ������B���TM�͔n�P���ɒl�����̂ł���B�ǂ��ɍs���Ă������B���H�͒g�������̂ŗǂ������A�Ă��I���������̂Ŕ����Ă݂����Ă�������Ȃ��Đ��������B15������J�b�p�[�h�L�A�ɓ������܂Ō������Ƃ������悤�Ȍi�F���B

�[���̃��[�Y�o���C�͗[�Ă��͂��Ă�̂����_���ז��ł������B�������������d�_�Ɍ��w�ɂȂ�̂œV�C���ǂ��Ȃ邱�Ƃ����҂���B

����̗[�H���z�e�����Ńo�C�L���O�ł���A�]���đ����B�Q�O�F�R�O�c�ɂȂ̂ŃC���^�[�l�b�g�����ߌg�т�I���[�h�����߂ł���B

|

|

|

|

| ���u���[�i��_ | �M�� | �����h����� | �����h�� |

�P�Q���Q�Q���i����j

�o�����X���Ƃ��Ȃ�������ł���B�����͈Â��Ȃ�܂ł�����茩�w���A�V�C�͒�����ō��ɗǂ��B

�O�̊����̓}�C�i�X�ł��Ȃ芦���B�M��������O�����ق̌��w����n�܂�B����@��L���X�g���k�����Q���瓦���ׂɋ������萶�������Ƃ���Ȃǂ̌��w�B�������܂��������̂ƃV�[�Y���I�t�ʼn�X�����̌��w�ł����ϊy�ł���B�J�b�o�[�h�L�A�͂T�O�`�U�OK���ꂽ�G���W�G�X�R�i3916m�j�̑啬�ɂ��ςݏd�Ȃ����^�D���n�₪�����N���ɉJ���ɐN�H����A���̂��̌`���������̂�A�炭���̌`���������̂ȂǕs�v�c�Ȍ`���o���āA����N�̌����̑��`���y���ނ��Ƃ��o�����B�J�C�}�N���n���s�s�́A�n��8�K�̋���s�s�ŁA�L���X�g���k���A���u�l�̔��Q���瓦��邽�߂ɍ��ꂽ���̂Œ��̓V��͒Ⴍ�����ʘH�����H�ɂȂ��Ă���A��������ɓ��Ă�H�ڂɂȂ�B

�[���x�m�J�Ȃǎ��Ԃ�����̂ōׂ������w���o�����B���H�͓��A���X�g�����ł܂��̋������͊������B

�Â��Ȃ��Ă���J�C�Z���Ɍ������B�Q�P�F�Q�O��s�@�ŃC�X�^���u�[���Ɍ������A�V���A��s�@���x��z�e�������Q�R�F�R�O�����A�z�e���͍ō����Y��ȃz�e�������C���^�[�l�b�g�ɖ����Őڑ��ł��Ȃ��B�c�O

|

|

|

|

| ���[�Y�o���C | �J�b�o�[�h�L�A | �M��������O������ | ���̂��� |

|

|

|

|

| �J�b�o�[�h�L�A | �[���x�m�J | �L���X�g���k | �炭���� |

�P�Q���Q�R���i����̂��܂�j

�S�z���Ă����C�X�^���u�[���̓V�C�͐���ł���B����łS���Ԑ��Ŗ{���ɗL��B�܂����s�X�Ɍ������A�I�x���X�N������Ñ㋣�n��Ղ̊ό�����n�܂����B�I�x���X�N�̓G�W�v�g�̃��N�\�[���_�a���玝���Ă������̂Ő�̕i���E�u���[���X�N�̑傫���ɋ����A

�����͋���Ƃ͈قȂ�L�X���Ă���A�O����������鑋��200�ȏ゠��A�������������ꂽ�X�e���h�O���X�͐F�N�₩�ł���B���F�������l�͏��Ȃ��A�Î�̎��������B

���̑傫�Ȍ��z�͍ŋߑ������Ă�����{�̌��z�҂ɑ傢�Ɍ������Ă��炢�������̂ł���E�g�v�J�v�{�a�i�a�͂܂��ɋP����̎R�E�n�[�����ɂ��Ă͔F����V���ɂ����j

�n���{�a�i500�N�ȏ�O�ɑ���ꂽ�������ł���j�n���ɋ{�a�̂悤�ȗ��h�Ȓ����������Ƃ́E�E�E��͂萶����Ɉ�ԑ�Ȃ̂͐��ł��鎖���؎��Ɋ�����ꂽ�B���������C����̃��X�N�ɉe����^���邱�Ƃ܂ł͗\���ł��Ȃ������悤���E�O�����h�o�U�[���i�G�W�v�g�̃o�U�[�����͑���Y��ł���j�N�������������{�ꂪ��ь����E���H�̓P�o�u����

|

|

||

| �O�����h�o�U�[�� | �n�[���� | �{�X�|���X�C�� | �g���R�� |

�P�Q���Q�S���i��̂��܂�j

�O�̗l�q����ϋC�ɂȂ�Ƃ��낾�B�J���Ȓn�ʂ��G��Ă������Ƃ��璩�H��͑�ςȐ�ɕς���ʐ^�����ɂȂ����B�C�X�^���u���[�͉��N�Ԃ肩�̑��ɂȂ����B�x���o���őD����Ɍ������B����₷����������đD�ɏ��B�����E�����Ⴊ�~�����i�F���Ȃ��Ȃ��̂��̂ł���A�܂��̓��[���b�p�����Ɍ��Đi�ݐ�[��U�^�[�����ċA��̓A�W�A���A���t�p����{�X�|���X�C�����N���[�Y�A���[���b�p�ƃA�W�A�������͂P�L������������Ȃɋ����Ƃ́E�E�E

���쎵�����i�R���X�^���`�m�[�v���̊ח��j�R���X�^���`�m�[�v���̏�ǂ͈̗e�ł���B��A�����Ď��ܗz��������A�F��Ȍi�F���P���ԂS�T���̊ԂɌ��邱�Ƃ��o�����B

�P�W�F�O�O�C�X�^���u���[��

���c�P�Q�F�Q�T

|

|

|

|

| �Ñ㋣�n��� | �n���{�a | �u���[���X�N | �_�w�Z |

�P�Q���Q�T���i����j

�܂��Ȃ����c�ɓ������邪�g���R�Ő�����ē��{�̑������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

����A�F����V���ɂ������Ƃ́A�C�X�������̍l�����ł������B

�R���X�^���`�m�[�u���̊ח��ɂ��C�X�^���u�[���ɂȂ���j�����̍��̔��W�ɂȂ������̂ł��낤�B�L���ȃg���R�̌��̓g���R�����ł͎Y�o����Ȃ��̂����A�g���R�͑�\����F�ƌ�����B

�g���R�̉��H����H��ɍs�������A���܂�̍����ɋ������B�{���͂����ƈ����͂������H

���܂Ńg���R�ƌ������͂��܂�F������������������̗��ɂ�菭���m�鎖���o�����B

|

|||

| �R���X�^���`�m�[�v���̏�� | �R���X�^���`�m�[�v���̏�� | �J�C�}�N���n���s�s | �g���R�O�~ |

�I�����_�E�x���M�[�E�p���E���s�L�@�Q005/2/10�`20

�Q��11���@�i���j

KLM862�@���c��11�F00�X�L�|�[����`��14�F40���P1����40���i�f��n���[�{�b�^�[�ȂǂR�{���Ă����j��E�Q�[�g�ɓ����B

MERUCURE�@AAN�@DE�@AMSTEL�z�e���ɂ�20�����炢�A���n�̎��Ԃ�16:30�����Ǒ��߂ɋx�ނ��Ƃɂ���B

�Q��12���@�i�܂莞�X�J�j�@���n�K�C�h�@�₳��i�����l�����j

�ŏ��ɍ��������ٖ�ꎞ�ԁB�t�G�����[����i�����𒍂����j�Ϗ�

���́A�S�b�z���p�فA�i�ӊO�Ƌߑ�I�Ȍ����ł����j�Ђ܂��A�J���X�̌Q���Ԕ����A���A��������̍�i�ɏo����B

|

|

|

|

|

| �����𒍂��� | ���������� | �S�b�z���p�� | �A���l�E�t�����N�� |

�I�����_�͕��Ԃ̍��̈�ۂ������A�������{���A�������ɕ��������A���܂�J���~���Ă���A

�A���l�E�t�����N�̉Ƃ͑����̐l������ł����A�i20���j�����������Y����Ƙb�����Ă����̂ł܂��܂��C���܂��ꂽ�B���ɓ����Ă������K�i�����K���o��A

�i�Ƃ͂T�K���ĉB��Z��ł����Ƃ���͂�蕡�G�ȍ\���ɂȂ��Ă���j�A���l�̓��L�i�i�`�X���瓦��邽�߂ɉB��Z��ł������̓��L�j�\��̎��Ԃ�啪�߂��Ă��܂����B

|

|

|

||

| �A���l�E�t�����N�̉� | ���摜 | �Ђ܂�� | �A���X�e���_���w |

���H�́A�j�V���̗����i��������ɂȂ����j���́A�^�͂߂���A�A���X�e���_���w�i�����w�̌��^�j�̋߂������ꎞ�ԓ���g�^�͂��߂���B��荇�킹�͑�p���痈���l�B�A�D���ł̐����́A���{��ƒ����ꂾ�����B�ŋߒ����l�̊ό��q���ڗ��A�Ȃ��������̎Ⴂ�Q�l�Ə�����b���o�����B�i������̕K�v�����������j

�����̍Ō�́A�_�C�������h�H��A�I�����_�Ń_�C�������h������킯�ł͂Ȃ������H������A�i���Y�n�͓�A�t���J�j�u�����A���g�J�b�g�̉��H������B

�P�J���b�g�̃_�C�������h�i�S�W�O���~�j�ڂۗ̕{���H�ڂ��ɂ��B

|

|

||

| �^�͂߂��� | ���ˋ� | �^�͂̋� | 1�J���b�g�E�_�C�� |

�Q��13���@�i�܂�E�J�E��E����j�@

�����͈ړ��X�[�c�P�[�X���o���āA���H�i��͂�W���Ԃ̎����ɂ���Ă���悤���j

��^�o�X�ŁA�I�b�e�����[�w83�L���̈ړ��A����Ɏl�G������J�E��E���ق�̋͂��̊ԂɈ�ʂ̐�i�F�A�I�����_�ő�̍����������ɂ��鍑���N�����[�E�~�����[���p��

|

|

|

|

|

|

| �ޯE���ˋ� | �N�����[�E�~�����[���p�� | ���_���� | �ޯE�Ђ܂�� | �ѽ����� | �^��̎����̏��� |

��R�̃S�b�z�̊G������B�i4�{�̂Ђ܂��E�A�����̒��ˋ��E�����G�E��̃J�t�G�e���X�j���m���[���̍�i������B������t�߂⒆��ɂ͂����Ȓ���������B

�������o���Ƃ���Œ��H�i�X�[�v�E�W���K�C������ɂ��������j�n�[�O�Ɍ���92�L���̈ړ��B

�n�[�O�����F���X�Ƃ��Ă���A����c�����̔��̃}�E���b�c�n�C�X���p�فi�����u�����g�̃e�����u���m�̉�U�w�u�`�E�t�G�����[���̃f���t�g���]�E�^��̎����̏����j

30���قǍ���c�����i�r�l���z�t�j���ӎ��R�s���i30���ł́H�j�B

16���ʂ�GOLDEN�@TULIP�@NAALDWIUK�@�z�e���ɒ����A�[�H�܂ł͖�3���Ԃ������x�ނ��Ƃɂ���B

�[�H�i���\�e�[�E�R���b�P�j�̓z�e�����Ȃ̂Ŋy�ł���B

|

|

|

|

||

| �m�[�g���_���吹�� | ������ | �}�E���b�c�n�C�X���p�� | ����c���� | �}���N�L�� | ����H�� |

2��14���@�i�܂�E�J�E�����j�@���n�K�C�h�@�c������i�x�e�����̒j���j

�f���t�g�Ɍ���11�L���ړ����āA����H�ꌩ�w�A�f���t�g�ĕ����f���炵���B

�I�����_�Ƃ����Ε��Ԃ������܂ł��ڂɂ�����Ȃ��A�ǂ��̍������������͊ό��p�ɕۑ�����Ă���A�L���f���_�C�N�����̕ۑ��n�т��B�̂�500������̂����͂P�X��A�삯�������Ďʐ^���B�����̂Ŋ����ł��B���H�͒��ؗ���

�A���g���[�v�ւX�X�L���@�C���͂R�x�������ƉJ�ő��

�t�����_�[�X�̌��i���{�ł͗L���������n�ł́A�I�肪happy�łȂ��̂ł��܂�l�C���Ȃ��B�j�ŗL���ȃm�[�g���_���吹���A�l�����N�������������A�L���X�g�~�ˁi�O�A�Ւd��j���[�x���X��B�}���N�L��Ȃǂ����w�B�i�l�����N�ƃp�g���b�V���̋L�O��́i���{�l��������j�L��ɂ���j�B���������R���Ԃ����������`���R���[�g�ƃ��b�t�����̂ɂ���Ƃł������B�i�����̓o�����^�C���f�[�ł������B�j�o�X�ɏ��O�ɑ�ςȂ���ꂪ�~��B�o�X�̓I�����_�E�x���M�[�̍����������̊Ԃɂ��ʉ߂��āA�u���[�W���Ɉړ�TER�@BRUGHE�z�e���͌Â������ŏ������B

|

|||

| �f���t�g�� | �L���f���_�C�N | ���� | �L���X�g�~�ˁi�O�A�Ւd��j |

�[�H�̓u���O�L��t�߂̃��X�g�����ŋ��̎ύ��ݗ����B

�Q��15���@�i�܂�E�J�E�̂����j

�u���[�W���s�������ό��͓k���Ō��鏊�͂�������A�����������錚���E�Ώ�E�ȂǂȂǁA���s����̂����Č����B���R�@�Ή攌�����f���ɂ������O�A����}���A����i�~�P�����W�G���쐹��}���A���j�x���M�[�ŌÂ̎s���ɁB�x�M����@���o���Ƃ���́A���������������V�сA���c���q�q���c���ւ̎v�Ă������ƌ����g�v�ċ��h�i�^�W�}�K�C�h�H���j�t�߂ȂǑ�ϗǂ��B���O�ɂ��o�鋷�����Z���K�i��366�i�A���ꗿ��5���[���B

�C���}���[�X�i20���[���j���B

���H�̓g�}�g���J�蔲���ď��C�V���l�߂��A�g�}�g�E�I�E�N���y�b�g�ߌ�̓Q���g�ւT�Q�L��

�Ós�Q���g�ό��@���o�[�t�吹��88m�@�t�A���E�A�C�N�Z��̍Ւd��i�_��̎q�r�j

�u�����b�Z���ւT�S�L���@JOLLY�@HOTEL�@DE�@GRAND�@SABLON�z�e���ɔ��B

|

|

|

||

| ��}���A���� | ���R�@�Ή攌�����f���ɂ������i | �v�ċ� | ���s�� | �_��̎q�r |

�Q��16���@6���ځ@�i���j

�ό��ŏI�����̐l�B�i12���j�ƈꏏ�Ƀu�����b�Z���s���ό������@�M����i�T���J���g�l�[�������j�ƌR�����j�����فE

�����ÓT���p�فi�n��8�K�n��3�K�j�O�����v���X�E�Z���N���X�̑��E���֏��m�E�M�������[�E�T���`���x�[��

���H�͐H�ו������ŁA���[���L���̌㎩�R�s��

|

|

|||

| �����ÓT���p�� | ���֏��m | �O�����v���X | ���[���L | �O�����v���X |

2��17���@�i�܂�j

�c�A�[�̐l�B�ƕʂ�l�ōs���B�u�����b�Z�������w6�Ԑ�11�F00���^���X2��8����43.44�̐ȁA�����͂Q�l�łP�S�R���[��1����25���̗�Ԃ̗��B�p���k�w���A���n�ē��l�i����E�j���jLE�@MERIDIEN�@MONTPARNASSE�W�K�S�S�V�̕����i�����p���i�X�^���[�̋߂��j

�����̌v��̓I���Z���p�قɍs�����Ƃɂ��āA�܂��J���l�����B�n���S�Q�[�e�i�P�R�����j���A���o���b�g�ŏ�芷���n�߂ď��RER���iRER���抷�͂��Ȃ�����j�ŃI���Z���p�فA�I���Z���p�ق͒��ւ̗�ł������A�~���[�̗���E���E���_���̒��������Ϗ܁B���x�͕����ŃI�y���E�K���j�G�܂ōs���B

|

||||

| �^���X | �p���k�w | �I���Z���p�� | ���_���� | ����E�� |

�Q��18���@�i���j

���H��V�C���S�z���������K�������A�܂������}���g���̋u�ւQ����ANVERS�w���ԁA

�T�N���N�[�����@�i���ɓ���j�V�C�͗ǂ����������Ԏ��@�͑f���炵���B

�����}���g���̋u�ł͂�������̊G�`��������G��`���Ă���B����͍��̃I�[�v���E�J�t�G�e���X�ŃJ�v�`�[�m�i5.5���[���j�����l�X���ƒB�߂Ȃ���A����ɐZ��B

���́A��x�͓o���Č����������A�M����Ɍ������A�Q�����ŃV�������E�h�S�[���E�G�g���[���ʼn��ԁA�M����ォ����ː���ɐL�т�p���̊X�߂�B���͂P�����ŃR���R���h�w���ԁA�I�����W�����[���p�ق̐��@�i���l�j���������������ٓ��H�����B�c�O

���_�����p�قɍs�����Ƃɂ��A���o���b�g��������A���ڂ�����i�������̂ɂ͋������B

VARENNE�w����I�y���E�K���j�G�ւ����ăM�������[�E���t�A�C�G�b�g�Ŕ������B�i���̍��ɂ͔��Â��Ȃ�J���~���Ă��Ċ����Ȃ�j�o�����ɂ͉J�����͂����������B

|

|

|||

| ���_�����p�� | �����}���g���̋u | �T�N���N�[�����@ | �M���� | �I�y���E�K���j�G |

�Q��19���@�i�J�����j

�z�e������T�O�����ŃV�������E�h�S�[����`9�F50����KLM1224�ւ͂P���Ԓx��i��̉e���j�ŃI�����_�B�X�L�|�[����`C�Q�[�g�ɓ����A�抷��F2�Q�[�g�܂ŕ����B�X�L�|�[����`14�F00�@KLM861�ցA���c����9�F35

|

|

|

||||

| �`���E���b�v | �R���R���h�L�� | �n���̖� | �M������ | �g�}�g�E�I�E�N���y�b�g | �J�v�`�[�m |

�I�����_�̕��i�Ƃ̓`���E���b�v�ƕ��Ԃ��㖼��������������z�����l�X�͕��Ԃɂ�萅�������ق��ɗ����悤�ɂ��A���Ƃ̐킢���琅�����܂����p���邱�Ƃɗ͂𒍂��^�͂����܂����p���鎖�ō���z���グ���B���������Ԃ͑�^�̋@�B�ɕς��ۑ��n�т݂̂̂��̂ƂȂ�A��ʂ̉Ԕ��͓V�R�K�X�𗘗p���鎖�ŋ���ȉ��������Ԃ͔̍|�����i��ł���B�`���E���b�v����ʍ炭�i�F�͂ق�̂킸���Ȋ��Ԃ炵���B�R�̍��Ԃɐ���������̂ɂ��ẮA�ǂ������Ă�����͑A�܂����ƌ����邩�ȁH�����̕ۑ��ɂ���ϋC���g���Ă���A�\�ʂ͑O�̂܂c���Ă��̑������C�����ԂƂ�����������B

�A��̃X�L�|�[����`�ʼnԂ̎���̎���ė����̂ʼn肪�o�č炭�̂��y���݂��B

�x���M�[�͐H����������ȍ��ŁA�I�����_�l�͐����邽�߂̐H���ɑ��H���y���ލ����ƌ�����A

�`���R���[�g���\�ɐF�X�ł���A�������v����Ώ�⌚���͂�͂�S�Ɏc����̂��B

����̗��s�ň�Ԋy���݂ɂ��Ă����͉̂��N�Ԃ肩�̃p���ł������B����ƂƂ��ɁA�c�A�[����ʂ��l�ōs������`�����y���݂́H��������B����͓~�Ƃ͎v���Ȃ���ϗǂ��V�C�Ɍb�܂�y���݂��{�������B���C�ł���Ζ������邩���m��Ȃ��B

���������肵�Ă��e�ɋ����Ă��ꂽ�t�����X�l�̐l�X�Ɋ��ӁE���ӁB

|

|||||

| �Ώ� | ���C�H�� | �T�N���N�[�����@ | ���̏o | ����}���A�� |

�����̒����@2004/10

�����猩����B��̌������A�U�O�O�O�����ɋy�Ԑ��E�ő�̏�ǁA�����̒���ɓo�R�B

�P���ځ`�Q����

�k����`��荂�����H280�L���`�c���ɂނ����z�e�����B�Q���ځA10���P���͍��c�߂ň�T�ԘA�x�A

�x���ɁA���N���������W�����čs������̂����Ԃ�����������B

���̓����C�ɓ˂��o���l�Ɍ�����i25m���ߗ��Ă��j�V���������铌�[�ł���B

|

|

|

|

| ����̍œ��[�V���� | �V���� | �V���� | �`�c�� |

�V�����ցi�����̒�����̊֏��A����P�R�W�P�N���R���B���z�����j�k������Ό������R�X�̊Ԃ�

���̂悤�Ɋp�R���邪�D���đ���A��ɂT�L����ɂ݊͟C�ɗ��̓����C��ɂ����肱��ł���悤�ȘV�����ɂȂ�B

�V�����ւ̕Ǐ�͂��Ȃ�L���ʘH�Ō��݂͓y�Y�i��X�Ȃǂ���������ό��p�ɂȂ��Ă���B

�`�c���͉Ă͗������A�~�͔�r�I�g�������ォ�瑱�����]�[�g�n�ł��܂���{�l�ό��q�ɉ��Ȃ��B

|

|

|

|

|

| ���̊֏��R�C�� | �R�C�֕Ǐ�ʘH | �R�C�֕� | �z�e���̓����� | �p�R���� |

�R����

�`�c������k���x�O��c������܂ł͂Q�W�O�L���ō������H��3���Ԓ��A�r�����R�A���Y��Ɍ�����A�V�C���ǂ��ėL���B

���c�߂ł��x�݂Ȃ̂Ŋe�n����̊ό��q�œ�����Ă����B���[�v�E�G�C�œo��A���ɍs���~�܂�܂ōs�������o���邪

�i�X�}��ɂȂ�ό��q�̐l���������Ă����̂ł��B

|

|

|

|

| �������H | ��c������ | ��c������ | ��c������ |

�C�����ꂽ��c������͊ό��q�������A�C�����o���Ȃ��Ƃ���͊댯�Ȃ̂Œʍs�֎~�B���Ȃ�}�ȊK�i������A

�����A�������̐l����������ꂽ�B�[�H�́A�V�܁i�S�ړ��j�Ŗ{��̖k���_�b�N�����\�B

|

|

|

|

| ������o���֎~ | �K�i������ | �X�������ɂ��₩ | �k���_�b�N |

�S����

�����͖ړI�Ƃ��Ă������R����ɓo��܂��B�K���V�C�͗ǂ������x�݂Ȃ̂ōs�����A����Ԃ������Q���Ԕ����ōs���鏊��

�R���Ԉȏォ����o�R��莞�Ԃ��������Ă��܂����B�ˑR���H�e�ɎԂ��~�܂����A�������o���_�̌Ök���ł������B

���R�E�H�[�L���O�̎n�܂�͖��Ƃ̘e�i���Ƃɐς�ł���Â������K�͒��邩�玝���Ă������́j

��ʂ邪���܂�O���l�����Ȃ��炵���A20���ʂʼn�ꂽ����̈ꕔ�ɓ����������炵���ǂ��Ȃ�B

|

|

|

|

| ���H�e�ɒ��� | ���Ƃ̘e��ʂ� | ���̂킫����ʂ����n�K�C�h | �ח���������ɓ��� |

���X�Ƒ�������͖��̎���ɑ���ꂽ�܂܂̒���ŁA���������ĐU��Ԃ閈�ɕω��������邪�����Ċy�����B

�s��Ȍi�F�Ɉ��|����Ă��܂��A���R�ł͂Ȃ��A�l�̎�ɂ���č��ꂽ�̂����炷�����I�I

|

|

|

|

| ���X�ʍs�s�� | �O�����猩������ | �O�̏�Œ��x�� | ����O������ |

����Ɏg���Ă��鍕�������K�͑傫���čd���A���̏d���������K��l�Ԃ̗͂����ʼn^�яd�˒z���グ�����̂��B

�����͘O�̏�Œ����B���ݐ�����Ƒu�₩�ȕ��A360�x���n����̂Œ���̌i�F���[���y���߂��B

|

|

|

|

| ���X�Ƒ������� | ����� | ��\�l��O | �ח����ċЋ��� |

�P�O�O�Om���̎R�X���A�Ȃ��Ă��邪���邪�z����Ă���̂͂P�O�O�Om�܂ł͂Ȃ��A�g�t��10�������炵���B

���́A�Ƃ����낱���̎��n���Ŕ_�Ƃ͖Z�����A��֎Ԃɏ悹�ĎR�����삯����Ă����N�������B

|

|

|

|

| �ǂ��i�F | �܂��܂����� | �x�����镺�� | �Ƃ����낱�� |

�`�̎n�c��̎��㒷�錚�݂̘J���ɂ�������̐l�X�����o����āA�S���Ȃ����l���������肻�̔ߘb�̃q���C����

�ЛI���i�������傤����j�Ŕ߂����`��������܂��B

�����6�L���قǕ������A�R�̒��̐����̗l�q������������B��C�E�k���̓s������������ł���B

|

|

|

|

| ����Ɏʂ������� | �€������ | �R���̖��� | �ቺ�ɎԂ��҂��Ă��� |

���E��Y�̖����̒���ɂ͉��N���O����s�������ƍl���Ă�������������o�����A

�S�z���Ă����V��ɂ��b�܂�ō��̎v���o�ƂȂ����B

���̃R�[�X�͐��N�Ő��ӏ��ח����Ă��܂��ł��傤�����̂܂܂ł���Ώ��ł̊�@�Ɏ���ł��傤�A

�����]���̊�ɍ��ꂽ��Y�������ۑ�����鎖���肤���̂ł���܂��B

�G�W�v�g���s�L

�T�O�O�O�N�̗��j����s�v�c�ȍ���K��܂����B

�P����

���c��`(11:00���j����r���q�[�X���[���ۋ�`�ŏ��p���J�C������22�F55

�z�e����0�F25�B��s�@�����c���o�ĂP�X���Ԃ��o�߁B

|

|

|

|

| �z�e�����猩���s���~�b�h | �R��s���~�b�h | �炭���ɏ�� | �s���~�b�h�̋��� |

�Q����

�����̑�����M�U�̂R��s���~�b�h���܂����Ɍ�����A�X�F�R�O�L�U�̎O��s���~�b�h�i�N�t���E�J�t�����E�����J�t���[���j�Ɍ������A�z�e������P�O�����ŌÑ㕶���̏ے��Ƃ�������s���~�b�g�ɓ����B

����点�ăN�t���̃s���~�b�h�i�P�R�V���j�̒��ɓ���B���㕔���̕\�ʂ͉��ϔŁi�ΊD��j�ŕ����Ă���B�w�������߂���}�K�i�����Αg�݂͑f���炵���B�S�T�O�O�N�O�ɍ��ꂽ�Ƃ͕s�v�c�A�K�i��o�������ɂ͕s�v�c�ȋ�ԁi�����j������A��̐Ί����u����Ă����B�V��͐�����o���H�@�ł������Z�p���B���͊ό��p�ɊK�i�Ǝ萠���t����ꌺ���܂ł̐Αg�݂̑f���炵���ƌ����̋�Ԃ͉�������Ă���̂��낤���B

�s���~�b�g���傫������̂łR��s���~�b�h���ʂ���ꏊ�Ɉړ����p�k���Ȃǂ��y���ށB���ɂP���A�ʐ^���ʂ��݂̂ł��P���Ȃ��͂����Ă݂������̂��A�������p�k�������オ�鎞�ƁA����Ƃ��͑傫���h��|���v��������B

���z�̑D�i�������ꂽ�D�j�̌��w�̂��A�傫�ȃX�t�C���N�X�����w�B�ΊD��ŏo�����X�t�C���N�X�͂S�T�O�O�N�̕���ɑς��A���ꂩ���Ă͂��邪�s���~�b�h�ƃ}�b�`���Ă��Ĕ������A���������Ă݂悤�̋����������Č���B����܂��傫�����ǂ��������Ėʔ����B����܂ł͗����������悤���������͏����A�o�X��҂ԃS���̖̖؉A�ɓ���B

���H�̓G�W�v�g�����A�G�[�V�i�p���j�͂Ȃ��Ȃ����܂��B�f�U�[�g�̊Â��͂ƂĂ��H�ׂ��Ȃ��Â����B���H��́i�R���ԁj�����x��

|

|

|

|

| ���z�̑D | �X�t�C���N�X | �X�t�C���N�X���� | �K�i�s���~�b�g |

�R����

���������i�����G�W�v�g�ł͑����s�����ߑO���ό�������̂������炵���j3�F45�z�e���o���B�G�W�v�g�q��Ń��N�\�[���Ɍ����B��σZ�L�����e�C���������B�ŏ��Ƀ��N�\�[�����݂Ɍ����B�J�C����������`���T�F�R�O���N�\�[����`���V�F�O�O�i�C�����n�萼�݊ό��ցi���݂͎��҂̒��j�R�O���قǃo�X������ƒ����ɏƂ炳�ꂽ�����m���̋���������B�X�ɂR�O���قǂŊ��������̋M���̕�i�����[�[�̕�j�ɓ���B�L��ȃn�g�V�F�v�X�g�������Փa�A�܂������ł��Ȃ��܂܂̈�Ղ�����c���B���̏ꏊ����R�z�����ĉ��Ƃ̒J�ɍs���R�[�X������炵���������̒��̎R�z���͑�ς��낤�B���}�p�d�C�����ԂŒ��ԏ�֖߂�B

|

|

|

| �����m���̋��� | �M���̕�i�����[�[�̕�j | �n�g�V�F�v�X�g�������Փa |

���Ƃ̒J�ɂ͑�R�̂��悪���邪�A�����Z�X�U���E�����Z�X�P���E�c�^���J�[�����̕�A���̎O�ӏ��ɓ���B����ɂ��Ă��������A���₳��i�Y����j����₽�������i���{���j�����C�i���ӁE���Ӂj�B���H�̓G�W�v�g�����̔��E�����E�R�t�^�E�r�[�t�����������B���ƃ����͑�ϔ������������B���H��͗[�H�܂ł��x�݁B

|

|

|

|

| ���Ƃ̒J�̑��}�� | �G�W�v�g�����̔��E�����E�R�t�^�E�r�[�t | �����Z�X�U���̕� | �c�^���J�[�����̕� |

�S����

�����͂������̂X�F�R�O�z�e�����o���B���݊ό��i���҂Ɛ_�X�̏Z�ޏꏊ�j�r�̊炵���X�t�C���N�X�����ԃJ���i�b�N�_�a�ό��i�R�W�O�O�N�O�j�Q�O�O�O�N�ԑ����z�������ƌ������A�����̂܂܂ł���B�����������傫���A�Ȃ��ł��I�x���X�N�i�ԐF�ԛ���ꖇ�łR�OҰ���j�B����i�P�R�S�{�j�X�J���x�i���]�����j�͍K�^���ĂԂƌ����Ă���B

���N�\�[���_�a�i�A�����_�̓�̃n�[�����ւƌĂ�Ă���ꏊ�j�B�_�a������̉E���I�x���X�N�̓p���̃R���R���h�L��ɂ���E�E�E���H�͍������{�H���X�g�����ł��т̓W���|�j�J�āi�ʏ�̕Ă̂S�O�{�̒l�i�j

�[�����i�C����ɒ��ޗ[�����N�\�[�������يό��i���N�\�[���ߍx�̏o�y�i���W������Ă���B�W���̒��ɏo�y���ꂽ����Ńr�j�[�����|����ꂽ��������A�����Ȃ��ƌ������Ȃ�̂���A���₳��A�A������̍���E�`�b�v�Ō��邱�Ƃ��o�����A�܂��ɃG�W�v�g�B

|

|

|

|

| �J���i�b�N�_�a | ���N�\�[���_�a | ���N�\�[�������� | ���X�N |

�T����

�z�e�����V�F�R�O�o���A�X�����Ɍ������B��`����A���r�A�������o�X���s���A�i�Z���哝�̎���ɍ��ꂽ�A�X�����_�����w�i�R�C�U���̒�������Ńi�C����������~�߂Ă���j�i�Z���͂T�O�O����������A�܂�ŊC���B

�t�C�G�����̃C�V�X�_�a�i�ړ]���Đ��v��Ƃꂽ�j�I�V���X�i���E�̐_�j�̍Ȃł���C�V�X�ɕ������_�a�B

�A�X�����͗ǎ��ȐԐF�ԛ���̎Y�n�B��o���r���ŏ����o�Ē��~�����傫�ȃI�x���X�N�i�Ă����̈Ӂj�����w�B�z�ꂪ�̋ʂ����S�������������A���Ă������Ƃ̎��B

���H�㏭���̋x�e��A�o�U�[���i�X�[�N�j�ցB�H�����ׂȂ����ꂽ�����E���^�o�R�Ȃǂ����镨�����D�Ȃ��Ŕ����Ă���̂Ō�����ƌ������ǂȂ��Ȃ������镨�ł͂Ȃ��B�[��������������������t�A���[�J�i���D�j�ɏ��i�C������������I�[���h �J�^���N�g�z�e���܂ŕ��܂����Ői�ށB����ȐÂ��Ȉꎞ���ǂ����̂��B

|

|

|

|

| �t�C�G�����̃C�V�X�_�a | �L�Y������I�x���X�N���� | ���D | �I�[���h �J�^���N�g�z�e�� |

�U����

�z�e�����V�F�O�O�A�X������`�Ɍ������A�u�V���x���Ɍ������A��`����P�T���قǂŃA�u�V���x���_�a�i�R�R�O�O�N�O�A�����Z�X�Q�������R�O���N���L�O���Č��݂��ꂽ��_�a�j���_�a�͍ň��̔܁i�l�t�F���^���j�����Q�T���N�̋L�O�Ɍ��݂��ꂽ�B

�ǂ���̐_�a���n�C�_�����݂ɔ����i�Z���ɐ��v����̂�h���ׂɌ��݂̏ꏊ�Ɉڒz���ꂽ�B��_�a�A�m���ɑ傫�ȃ����Z�X�Q���̐N���E�S���Ȃ�܂ł̑��S�̂ŕ\���Ă���B�_�a���̈�ԉ��̐����ɂR�̂̑�������A�N�ɓ�����������Ղ�����ƌ����B�������؉A�ŋx���͑u�₩�ł������B

|

|

|

|

| �A�u�V���x���_�a | ��_�a���E���_�a�E | �A���o�X�^�[�̉��H | �Ĉ������� |

�V����

�z�e�����V�F�R�O�o���J�C���Ɍ������B�A�X������`�Ɍ������r�������̍��ŋY���i���F�ŁA�ׂ������Y�킾�j�J�C����`�ɖ߂����B��`�͑哝�̂����p�Ƃ̎��Ōx�����������A�ҋ@������ꂽ�B

���H��J�C���ōō��̃z�e���ɂċx�����A�[�H�̓i�C����f�B�i�[�N���[�Y�B�H���ƗL���ȃx���[�_���X�i�G�W�v�g�̔��l�̓|�b�`�����^���ǂ��炵���j�Ɩ�i���y���B

|

|

|

|

|

| ���� | �x���[�_���X | �x���[�_���X | �o�U�[�� | ���^�o�R |

�W����

�c�^���J�[�����̉����̃}�X�N�ɉ��l�Êw�����قɂQ���ԓ����A�ؐ�������̐~�q���S�E�Ί��E�l�^���R�E�J�m�|�X�i��������j�����E���ʌ��J�̃~�C�����i�����Z�X�Q���ȂǗ����͂S�O�|���h�j�����w�B

���n���b�g�E�A�����X�N���w�@�t�����X��著��ꂽ���v�䂪����B�n���n���[���o�U�[���Œ��H�B

���^�o�R�ɒ���A��E�o���E�Ȃǂ̃^�o�R����ւ��ċz�����i�����͋z��Ȃ��̂ŏ��������ɂ��Ȃ����j

���ł�����o�U�[���Ŕ������A������Ŋ��ł������Ȃ�̂��ʔ���

|

|

|

|

| �����̃}�X�N | ���i����j | �c�^���J�[�����̉��� | �J�m�|�X�i��������j |

�X����

�z�e�����o�Ă킸���ł��Ȃ�Â��ȓc���ɂȂ胁���t�C�X�̃I�[�v���~���[�W�A���ɁB�����t�B�X�͖�T�O�O�O�N�O�ɏ㉺�G�W�v�g�ꂵ���i�����������s�ɒ�߂��ꏊ�B�����Z�X�Q���̉�������Ă��鋐��������A��O�ɂ̓n�g�V�v�g�����Ɏ����X�t�C���N�X�Ȃǂ�����B

�����̒����o�X���i�݃_�n�V���[���̋��܃s���~�b�g�ƐԂ̃s���~�b�h���������̊�Ղ̏�ɍ���Ă���B

�O�~�X�N�[���i�q���B���w����O�~��D������j

�T�b�J���̊K�i�s���~�b�h�i���E�ŌẪs���~�b�h��S�U�T�O�N�O�Ɛ����j

|

|

|

|

| �����Z�X�Q������ | �n�g�V�v�g�����Ɏ����X�t�C���N�X | �O�~�X�N�[�� | �����̒����o�X���i�� |

�P�O����

���[���T�[�r�X�̒��H���U�F�O�O�z�e�������c���P�P�F�O�T���U

����̗��ŐS�z�������́A�C���i�����j�E�H���E���ł������A�����������ɋA���ł��܂����B

�P�P���Ԃ̔�r�I�������R�[�X��I��ŗǂ������B���x�̓G�W�v�g���ɂ߂�R�[�X�ɒ��킵�����Ǝv���̂ł��B

�`�x�b�g���s�L�@�@�@

�`�x�b�g�Ǝl��Ȍ��C�L

���\����̕���ɎQ�����邤���Ƀ`�x�b�g���C��̘b�������オ�����B���͂������Q����\���o���B�`�x�b�g�l�̐������܁A�|�p�A�@���ɋ��������������炾�B�������`�x�b�g�@���_���C�E���}�P�S���̓C���h�ɖS���A����̂��Ȃ��`�x�b�g�Ƃ͎c�O�Ȃ��Ƃ��B�����Č��݂͒����̈ꕔ�Ń`�x�b�g������ɂȂ��Ă���B�����������`�x�b�g�Ƃ͂ǂ�Ȃ��̂Ȃ̂��A�܂��x������ꂽ���E�ŁA�d�����ȕ��y�A�@���A���n�A�H�����A�ǂ��Ƃ��Ă��鋫�A�_��ȍ��Ȃ̂��B�s���Ɗ��҂̓��荬���闷�ɂȂ�B

�P�����P�O��9��13�F40���@����`���������q��ɂď�C�o�R���s�i�э]�o�فj20�F30���B������1���Ԃ̒������A�[�H�̓��X�g����21�F10�A��W�����Ԃ̊W�ȂǂŁA�O���̖�s��ԂʼnƂ��o�ĂQ�S���ԂɂȂ����B

����ځA�z�e���W�F30�o���A�V�C�͏��J�A�����K�A�m�ᑐ�����w��A���E��Y�i�s�]���j�J���i�X�������Ȃ����B�J�̒����w�A�J��̂Ȃ��l�͑�ςȗL�l�ł���A�i�ς͂��܂�����ꂸ�c�O�ł������B�����������ł��߂钷�쌧�͂���ȕ��@�������̂��ǂ��̂��ȁB�z�e���ɋA�萬�s��w�@���i���l�w���j�Ƃ̃J���I�P�Ŋy���B

|

|

|

| ��s�@���猩��q�}�����R�� | �N���K��` | �|�^���{ |